“Durante dos siglos hemos cantado a la igualdad en nuestros himnos, la hemos oído en discursos políticos, refrendado en constituciones, aprendido en las escuelas, venerado en los museos y hasta palpado con familiaridad al acudir a votar. Sin embargo, su ejercicio efectivo ha sido una y otra vez incompleto. O de plano defraudado”, escribe el politólogo peruano Alberto Vergara (1974) en su libro Repúblicas defraudadas (Crítica). Ese desencuentro entre las promesas formales y vidas signadas por normas y prácticas que las traicionan atraviesa América Latina, generando malestar, frustración y erosión democrática.

“Los cuestionamientos a la democracia vienen de una ciudadanía defraudada en la promesa igualitaria y de movilidad social y también, de élites, candidatos y líderes políticos que cuestionan abierta o disimuladamente los consensos democráticos –explica Vergara, experto en política latinoamericana y profesor en el departamento de Ciencias Sociales y Políticas la Universidad del Pacífico, de Lima–. Esa erosión pasa gradualmente del escepticismo hacia posturas abiertamente discrepantes con la democracia”.

Según Vergara, que en América Latina sea difícil dejar de ser pobre y difícil dejar de ser rico contradice profundamente la idea de lo republicano. Se trata de repúblicas fallidas, “repúblicas a medias” en las que se ejercen derechos políticos y se incumplen cotidiana y recurrentemente derechos sociales y civiles.

Buena parte de la ciudadanía latinoamericana sufre el polimaltrato (del mercado y del Estado) y la sensación de desamparo es muy extendida. Como diría Rubén Blades: “Gente que, sin ser esclava, tampoco está en libertad”, cita Vergara, que ha ejercido la docencia en la Universidad de Montreal, en Universidad Libre de Bruselas, en Sciences Po (París y Poitiers) y en la Universidad de Harvard; y hoy reparte su tiempo entre Perú, donde enseña y vive parte del año, y Montevideo (Uruguay), donde reside algunos meses junto con su familia.

Pero si el panorama de frustración y hastío es tan profundo y el estado de cosas no parece haber cambiado demasiado, ¿por qué han cesado las protestas sociales y los estallidos que tuvieron lugar hasta hace pocos años y que pusieron en jaque a distintos gobiernos de la región?

Vergara ensaya una respuesta. Se trata de una hipótesis en la que se encuentra trabajando junto con sus colegas Andrés Malamud y Juan Pablo Luna. “Pensamos en el concepto de deserción”, dice Vergara sobre un proceso que tiene múltiples dimensiones. Hay una deserción del consenso democrático con ciudadanos a los que les da lo mismo el régimen de gobierno; una deserción de los códigos formales de convivencia, por el crecimiento del narco, la ilegalidad, la evasión, el contrabando; y una deserción del pacto nacional, con el aumento de las migraciones y los éxodos. “Son desertores. Aquellos que eligen la salida (el exit) en lugar de la voz, la protesta y la lealtad. En muchos casos son deserciones obligadas; y más que exclusión hay una expulsión”, concluye.

Salvo en Cuba, Venezuela y Nicaragua, en gran parte de América Latina hay regímenes democráticos. Pero en general han incumplido la promesa del desarrollo y el bienestar económico y social. Hay insatisfacción, malestar y frustración en la ciudadanía. ¿Cuál es su diagnóstico?

Hoy hay un problema importante de legitimidad del régimen democrático. De hecho, las encuestas capturan un momento en el cual ya no hay una mayoría prodemocracia en la población latinoamericana: una mitad es prodemocracia y a la otra mitad le da igual el régimen democrático o ya está a favor de un régimen no democrático. Según cifras de Latinobarómetro, hoy en promedio en América Latina es mitad y mitad. Esa ausencia de entusiasmo se replica más o menos en muchos de los países.

¿Los cuestionamientos llegan solo por el lado de la ciudadanía?

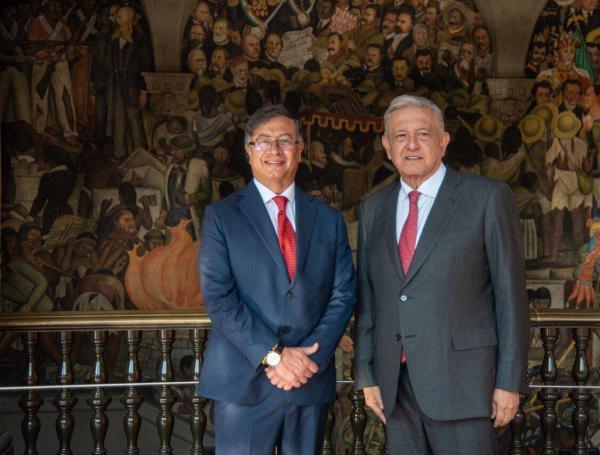

No solamente. La ciudadanía se pregunta si la democracia es el único régimen que debería regirnos. Pero también por el lado de las élites políticas se tiene la aparición de una serie de cuestionamientos a la democracia en términos muy duros que no veíamos hace quince años. Jair Bolsonaro hace el elogio de la dictadura brasileña y de las violaciones a los derechos humanos sin problemas, por la derecha. Y por el lado de la izquierda, a mí me parece lamentable la manera en que la izquierda continental no condenó a Pedro Castillo, o recientemente a Andrés Manuel López Obrador o a Gustavo Petro. Entonces, me da la impresión de que tanto por la sociedad como por los actores políticos hay una erosión de la confianza en el sistema. Y esa erosión pasa gradualmente del escepticismo hacia posturas abiertamente discrepantes con la democracia. La democracia no puede vivir solo a puras reglas, a puras instituciones. También necesita de la voluntad, de la vida que le den los actores. Es muy difícil profundizar un régimen que ni los actores ni la ciudadanía quieren profundizar. Creo que ahí hay algo que está mucho más en disputa de lo que estaba hace quince años.

Presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Andrés López Obrador (México). Foto:Presidencia de la República

¿Qué formas adquiriría esa defección democrática? ¿Regímenes militares, autocracias con ropajes democráticos, regímenes que mantienen apariencias democráticas, pero desarrollan prácticas autoritarias?

Diría que en la mayoría de países me parece inviable la posibilidad de que se vuelvan a instaurar dictaduras cerradas a la antigua. Puede ocurrir, eventualmente. Es el caso de Nicaragua, es el caso de Venezuela. Ese es otro de los indicadores de la decadencia. Probablemente, si conversábamos hace 15 años o 20 años, yo creía que nadie podía matar a cientos de personas en América Latina y quedarse en el poder. Y, sin embargo, eso es Nicaragua, eso es Venezuela, en términos de violaciones a los derechos humanos, mandar gente al exilio, persecuciones. O Perú, con el asesinato de 50 personas al inicio del gobierno de Dina Boluarte; algo absolutamente inaceptable en una democracia. Creo que lo que se puede tener en algunos casos son ciertos regímenes en los que la democracia se erosiona por concentración de poder, pero en otros países el problema principal no es que tengas un dictador que puede hacerlo todo sino una clase política que en su debilidad es incapaz de hacer casi nada.

Dina Boluarte llegó al poder en Perú tras la destitución de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta. Foto:EFE

¿Qué significa eso exactamente?

Con mi colega Rodrigo Barrenechea hemos publicado un artículo sobre esto que se llama “Los peligros de la democracia sin poder”. Creo que es un peligro grande para la democracia: países como Perú, Ecuador, Guatemala, en los cuales, en realidad, la democracia deja de funcionar no porque alguien concentra mucho poder sino por lo contrario, porque el poder queda completamente diluido y es difícil hacer algo. Creo que no es simple tener un diagnóstico transversal porque no todos tienen los mismos problemas, pero en todo caso, apuntan sí a un debilitamiento gradual de la democracia, sin que necesariamente, insisto, se rompan, sin que lleguen las dictaduras de los años setenta, sin que llegue el general que lo toma todo.

Sin desestimar la importancia de lo económico en un continente desigual con altos índices de pobreza, me pregunto si la insatisfacción de la ciudadanía es solo económica o tiene que ver también con otras dimensiones, con la autorrealización, con la proyección de futuro...

Tiene que ver con muchas dimensiones. Yo creo que buena parte de la ciudadanía latinoamericana sufre el polimaltrato. Te maltratan en el mercado y te maltratan en el Estado. Tratas de cancelar una tarjeta de crédito y es imposible; tratas de desafiliarte de algo y no se puede. Lamentablemente en América Latina tenemos un capitalismo que compite poco, los precios se arreglan y te aplican sobreprecios. Y el Estado te maltrata también. Uno quiere llamar a un policía y no está. Y si llega, te pide una coima. Si vas a la otra entidad estatal te piden que hagas una fila interminable. Pienso en el libro de Javier Auyero, Pacientes del Estado. En esos sitios donde se espera hay una pedagogía de la sumisión. El ciudadano circula en un mundo en el cual la sensación de desamparo es muy extendida. Y lamentablemente la democracia paga el pato. Aunque los problemas de la gente no están necesariamente asociados a la democracia, a los derechos políticos, al hecho de ir a votar, ese es el único momento en que el ciudadano tiene capacidad de ir a quejarse: el voto de indignación, de rechazo, el voto como tarjeta roja. La gente necesita que los gobiernos que surgen de una elección le solucionen sus problemas. Y en la medida que eso no ocurre, la legitimidad de la democracia se va perdiendo. De manera un poco injusta porque la democracia finalmente es el mecanismo por el cual nos ponemos de acuerdo para alternarnos en el poder sin agarrarnos a balazos.

En Repúblicas defraudadas usted dice que “nuestras repúblicas son poco republicanas”. ¿A qué se refiere exactamente?

En la mayoría de los países latinoamericanos lo que está realmente en peligro no son nuestros derechos políticos. Lo que se degrada mucho más rápidamente son derechos civiles y los derechos sociales. Cuando se habla de república se piensa en las formas, en el mármol, en los próceres y yo creo que la república tiene que recuperar un contenido sustantivo, que hay que pensar un régimen de ciudadanía y, de otro lado, en un régimen que permita y facilite la movilidad social.

Es decir, el inicio de la república es acabar justamente con los estamentos que determinan qué vas a poder lograr en la vida simplemente por el sitio en el que naciste en la sociedad. Lo republicano es la destrucción de ese antiguo régimen y la aparición de la posibilidad de que un agente ciudadano tenga perspectivas verosímiles de plantearse un plan de vida y que tenga posibilidades de construirlo.

En América Latina es difícil dejar de ser pobre y es difícil dejar de ser rico. Es un continente de techos pegajosos y de pisos pegajosos. Estás adherido al techo o al piso. Y eso a mí me parece que entra justamente en contradicción con la idea de lo republicano. Como decía el prócer uruguayo Artigas: “¿Qué es la república? Es ese lugar donde naide es más que naides”. Esa es una promesa muy presente en América Latina, desvergonzada y cotidianamente defraudada. Ese conjunto de defraudaciones produce un ambiente de falta de legitimidad que atraviesa la democracia.

LEA TAMBIÉN

Sin embargo, a pesar de todas esas promesas incumplidas, hay algo llamativo: han mermado las protestas sociales y los estallidos que tuvieron en vilo a distintos países, por distintos motivos, en 2018, 2019. Las cosas no parecen haber cambiado mucho, pero cesaron las manifestaciones masivas. ¿Por qué?

Protestas en Colombia Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Con los colegas Andrés Malamud y Juan Pablo Luna, hemos estado pensando últimamente en la idea de la “deserción”, que tiene varias dimensiones. Hay sectores sociales que comienzan a desertar de ciertos acuerdos básicos que pensábamos dados. Ya hablamos de una cierta deserción de la democracia: más ciudadanos y actores bajándose del consenso democrático en América Latina. Pero también en muchos países hay migraciones, éxodos. Ahí hay una suerte de deserción del pacto nacional. Es decir: se deja de creer que hay un futuro en la propia nación. Hay una deserción de lo nacional. Pero uno también diría que hay una deserción de ciertos códigos de convivencia, por ejemplo, con toda la cuestión asociada a la ilegalidad, al narco, al contrabando, a la evasión, a la violencia en los barrios.

Una deserción de las reglas formales en general...

Así es. Y obviamente, esto que llamamos deserciones en muchos casos se parecen a deserciones obligadas. No todo el mundo deserta porque lo desea: también hay condiciones que te expulsan. Carlos Pagni, en su libro El nudo, tiene esta idea que me parece muy atinada –él la piensa para el conurbano, pero yo creo que es para América Latina, y pospandemia además–, que no se trata solo de exclusión, se trata de expulsión. Creo que hay una serie de transformaciones sociales respecto de la cual tengo más intuiciones que evidencias, pero que sí creo que son una suma, en el lenguaje del economista Albert Hirschman, de sectores de la sociedad, optando más por el exit (salida) que por la voz de protesta o la lealtad.

Cada vez hay más ciudadanos y actores bajándose del consenso democrático. Las migraciones son una suerte de deserción del pacto nacional, pues se deja de creer que hay un futuro en la propia nación. Pero también hay una deserción de ciertos códigos de convivencia, con toda la cuestión asociada a la ilegalidad, el narco, el contrabando, la evasión y la violencia en los barrios.

Alberto vergaraPolitólogo peruano

¿Y también ve deserción de la política partidaria por la crisis de representación, por desinterés en votar?

Me da la impresión de que es un continente, en el sentido de la tradición de ir a votar, con ilusión en la urna electoral. Pero que, al mismo tiempo, ese ritual importante de soberanía popular va gradualmente quedando vaciado de consecuencias. Por eso creo que hay un vaciamiento democrático: democracias en las cuales queda una cascarita constitucional, con expectativas muy bajas. Y en algunos casos empieza a haber abstención o voto a outsiders.

ASTRID PIKIELNY

Para La Nación (Argentina)

.png) hace 2 horas

10

hace 2 horas

10

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·