La dura derrota de los seguidores del expresidente Rafael Correa, en Ecuador, en las elecciones del domingo en las que el mandatario centroderechista Daniel Noboa obtuvo –con más de 11 puntos porcentuales de ventaja– cuatro años más de mandato, está en sintonía con un severo retroceso de la izquierda en el sur del continente americano, lo mismo en Perú que en Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia, mientras su principal líder, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, vive sus horas de más baja popularidad.

Con 55,7 por ciento de los votos, Noboa, de 37 años, derrotó en segunda vuelta a la correísta Luisa González (44,3 por ciento), con un discurso de mano dura contra los bandas armadas del narcotráfico, y agitando el miedo del retorno de Correa, obligado al exilio desde 2020, cuando fue condenado por la Corte Nacional de Justicia a 8 años de prisión por un caso de corrupción. El reciente apoyo de Correa a la victoria, a todas luces fraudulenta, de Nicolás Maduro en las elecciones de julio en Venezuela, le pasó factura a González y favoreció a Noboa, quien movilizó a decenas de miles de votantes temerosos de ver sus libertades coartadas por un gobierno de corte chavista.

Cartel de la candidata Luisa González. Foto:EFE

Tras décadas de ser una isla de tranquilidad en una región sacudida por la violencia, Ecuador vio cómo las bandas criminales del ‘narco’ –vinculadas a las mafias colombianas– ganaban terreno, desde cuando Correa, a mitad de su doble mandato de 2007 a 2017, aplicó mano blanda a las primeras pandillas armadas que surgieron en el país. En 2024, Ecuador se convirtió en el país suramericano con la más alta tasa de homicidios (más de 38 por cada 100.000 habitantes, 50 por ciento más que Colombia). En el arranque de 2025, la violencia de las bandas ha registrado un asesinato cada hora.

Hace doce años, cuando Correa aún gobernaba, Óscar Carranqui –narcotraficante preso en una cárcel de Guayaquil– publicó un libro que no alcanzó a circular, pues una jueza ordenó su embargo. En la obra aparecían fotografías, documentos y testimonios que vinculaban a Correa y a su partido con la guerrilla y las mafias colombianas. A pesar de la censura judicial, apartes del contenido circularon entonces en redes sociales, y en las semanas previas a la elección del domingo reaparecieron en forma de recordatorio. Carranqui fue asesinado en prisión en 2013.

Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente (a Noboa como presidente de Ecuador) y hay que ser honestos en reconocerlo

Un triunfo de González habría abierto las puertas al retorno de Correa y a la eventual resolución de su situación judicial, y eso pesó en la votación. “Ecuador quiere ser diferente, Ecuador no quiere regresar al pasado”, declaró Noboa el domingo en la noche, una vez confirmada su victoria.

González se negó a reconocer el triunfo del mandatario y habló del “más grotesco fraude electoral”. Pero aliados del bloque correísta como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se apartaron de esa postura. “Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo”, dijo Álvarez, quien ha sostenido varias controversias con Noboa.

Rafael Correa Foto:AFP

Los casos de Castillo, Kirchner y Evo

El correísmo ya había perdido dos elecciones, la de 2021, en que el centroderechista Guillermo Lasso derrotó al exministro de Correa, Andrés Arauz, y la de 2023, cuando Noboa derrotó por estrecho margen a Luisa González, tras la interrupción del mandato de Lasso cuando este disolvió la Asamblea Nacional a inicios de mayo y, en cumplimiento de la Constitución, convocó elecciones presidenciales anticipadas. Aunque sería apresurado decretar la muerte del correísmo, tres derrotas seguidas dejan muy debilitado a su movimiento.

No se trata de un caso aislado. Varios síntomas confirman la mala hora de la izquierda suramericana. Los triunfos izquierdistas del peruano Pedro Castillo y del chileno Gabriel Boric en 2021, y del colombiano Gustavo Petro y el brasileño Lula da Silva en 2022, habían llevado a medios de comunicación y a analistas a hablar de una marea rosa en la región. Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue la caída de Castillo en Perú, el 7 de diciembre de 2022, cinco semanas después del triunfo de Lula. Tras meses de demostrar sus escasos conocimientos y competencias para el cargo, y después de varios escándalos de corrupción que involucraban a familiares y allegados, Castillo se asomaba a un juicio político en el Congreso. Para frenarlo, intentó cerrar el Parlamento por medio de un autogolpe de Estado, pero los congresistas reaccionaron y votaron por amplia mayoría (101 votos del total de 130) un proceso de vacancia que separó a Castillo del cargo.

Pedro Castillo. Foto:EFE/ Paolo Aguilar

Horas más tarde fue detenido por su propia escolta, y un juzgado ordenó su envío a prisión –donde está desde entonces– por violar la Constitución y tratar de romper la institucionalidad. A comienzos de marzo de este año arrancó en Lima un juicio en el que Castillo se expone a 34 años tras las rejas, “por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad”.

Un año después de la caída de Castillo, la izquierda suramericana recibió un segundo golpe: la derrota del kirchnerismo, que llevaba dos décadas de dominio en Argentina. Su candidato presidencial Sergio Massa cayó ante el populista de derecha Javier Milei. Tras la muerte, en octubre de 2010, de Néstor Kirchner, quien gobernó el país entre 2003 y 2007 y fue sucedido por su esposa, Cristina, ella permaneció en el poder durante dos mandatos. Los casos de enriquecimiento ilícito y corrupción se acumularon en su contra, y fue condenada, en diciembre de 2022, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Aunque se mantienen en el poder, hay tres mandatarios de la marea rosa que la están pasando mal: Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.

La ejecución de la pena fue suspendida porque ella ocupaba el cargo de vicepresidenta, con Alberto Fernández como presidente. Con el triunfo de Milei, su período de ‘vice’ terminó. En los meses que vienen, la Corte Suprema deberá resolver los recursos interpuestos por sus abogados para anular la condena. Si fracasan, como muchos analistas creen que ocurrirá, Kirchner tendrá que ir a prisión, aunque quizás, debido a su edad (72 años), cumpla su condena en casa. Entre tanto, el kirchnerismo afronta graves divisiones internas y un futuro incierto.

Alberto Fernández y Lula da Silva. Foto:Luis ROBAYO / AFP

La opinión en contra de los mandatarios de izquierda de América Latina

Peor cara aún tiene la división que sacude a la izquierda de Bolivia, que ha gobernado a ese país durante casi 20 de los 25 años de este siglo, la mayoría del tiempo en cabeza de Evo Morales, quien, tras una elección y dos reelecciones, estuvo casi 15 años en el poder. Aunque su copartidario Luis Arce, quien fue durante 11 años su ministro de Finanzas, ganó las elecciones de 2020, una agria disputada entre ambos sobrevino en 2023. A fines de ese año, Morales fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional para una nueva reelección. En medio de la guerra política abierta con Morales, el presidente Arce aspira a hacerse reelegir en agosto próximo. Pero, según las encuestas, su intención de voto apenas llega a 2 por ciento (si Morales pudiese ser candidato, sacaría 8 por ciento). Todos los sondeos ponen por delante a candidatos del centroderecha y la derecha, en buena medida por la grave crisis económica que el país atraviesa y también por el desconcertante espectáculo de la pelea entre Arce y Morales.

Aunque se mantienen en el poder, hay tres mandatarios de la marea rosa que la están pasando mal: Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. En los casos de Boric y Petro, las elecciones para designar a sus sucesores se acercan, y serán en Chile en noviembre entrante (segunda vuelta en diciembre), y en Colombia en 2026. En ambos casos, las encuestas muestran que la tienen difícil para imponer a un copartidario como sucesor.

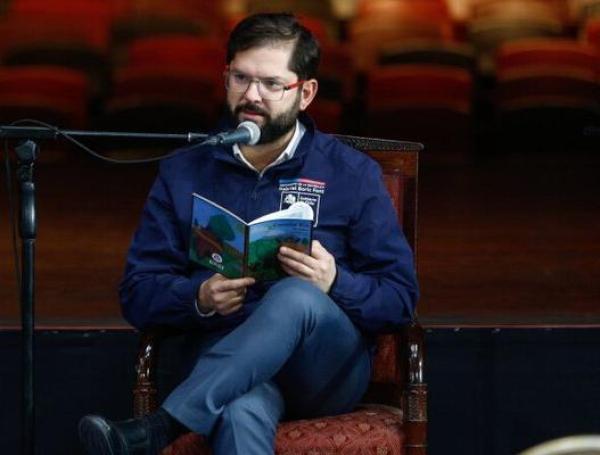

El presidente chileno Gabriel Boric. Foto:x. cambio21cl

A lo largo de su muy extensa carrera política, Lula –quien en octubre cumplirá 80 años– ha sido casi siempre sinónimo de popularidad. Durante su doble mandato presidencial, entre 2003 y 2011, sus niveles de aceptación se movieron gran parte del tiempo por encima de 40 por ciento, con momentos en que alcanzó el 70 por ciento. Pero en este tercer período, con un entorno económico mucho menos favorable, y su debilitada salud afectando su capacidad de liderazgo y de comunicación, Lula no es el mismo de antes. En febrero, la encuesta Datafolha registró 24 por ciento de aprobación a su gestión, su peor guarismo como presidente.

Boric también anda de capa caída, con 27 por ciento de aprobación a su gestión, contra 69 por ciento de rechazo. A siete meses de las presidenciales, Evelyn Matthei, de centroderecha, lidera los sondeos con 20 por ciento de las preferencias, según la encuesta Cadem, seguida de los derechistas Johannes Kaiser (15 por ciento) y José Antonio Kast (14 por ciento). Ningún aliado de Boric supera el 5 por ciento, y mientras los aspirantes de centroderecha y de derecha suman casi 50 por ciento, la izquierda no llega a 20. A Petro le va un poco mejor. Las encuestas le dan a su gestión 31 por ciento de aprobación (Pulso País de inicios de abril), mientras los presidenciables cercanos a él no superan el 30 por ciento de intención de voto (Invamer de marzo).

El presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia

Las excepciones al descenso de la marea roja están en Venezuela y Uruguay, pero por motivos muy distintos. Tras el evidente fraude electoral que lo reeligió en julio pasado, el chavista Nicolás Maduro sigue en el cargo, aunque con escasísimo reconocimiento internacional y una grave crisis económica interna. En cuanto a Uruguay, el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, ganó las elecciones en noviembre y juró como presidente el 1.º de marzo. Pero el Frente Amplio es paradigma de izquierda moderada: el año pasado, Orsi se opuso a un intento de reforma del sistema pensional, que acababa con los fondos privados. De las últimas cinco elecciones presidenciales, el Frente Amplio ha ganado cuatro. Quizás la clave de su éxito sea justamente esa moderación, toda una lección para el resto de la izquierda suramericana.

MAURICIO VARGAS

ANALISTA

EL TIEMPO

.png) hace 3 semanas

33

hace 3 semanas

33

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·