Colombia no tiene demasiados premios literarios de renombre, pero tuvo uno que pudo haber sido el certamen de cuento más importante en español. Y, como siempre, fracasó. Este texto repasa la historia de los premios más importantes del país y la gran cantidad de escritores colombianos que han visto despegar o consolidar sus carreras por galardones como el Premio Reina Sofía, el Cervantes, el Sor Juana Inés de la Cruz, el Seix Barral, el Alfaguara y, por supuesto, el Nobel de Gabo.

Para hablar del nacimiento de los premios literarios hay que recordar la dinamita y un obituario prematuro. En 1864, una explosión en el taller de Alfred Nobel se cobró varias vidas, incluida la de su hermano Emil. Un error en la prensa lo dio a él por muerto y lo apodó el “mercader de la muerte”. Consciente de cómo sería recordado, Nobel decidió destinar su fortuna a cinco premios para los mayores logros de la humanidad. Lo inesperado fue incluir un premio literario destinado a “la obra más destacada con una orientación idealista”. El primer gran premio literario de la historia –el más antiguo y prestigioso– no se basa en técnica, estilo o ventas, sino en lo ideal. ¿Cómo se premia lo ideal? ¿Son todos los premios igualmente justos? Si lo pensamos bien, ¿para qué premiamos obras?

Los premios literarios han sido un suceso importante en la promoción y consolidación de la literatura de cualquier sociedad. Su importancia, tanto simbólica como comercial, radica en que no solo otorgan reconocimiento a los escritores, sino que también fortalecen la industria editorial, independiente o no. Y quizá el público en general no dimensione del todo lo que significa para un creador recibir un premio bien dotado: muchas veces, es la posibilidad de profesionalizarse, de dejar atrás esos trabajos secundarios que le aseguraban ingresos para poder escribir.

Porque no se trata solo del prestigio nacional o internacional; es también un asunto profesional, pragmático, un reconocimiento económico a su labor. Esto es especialmente significativo en los premios que galardonan obras inéditas, pues ofrecen al autor la oportunidad de lanzarse al mundo literario con un respaldo financiero y, si tiene suerte, con la publicación de su obra. Ganar un premio, cualquier premio, nunca es poca cosa, y menos en un gremio que —no nos engañemos— no se distingue precisamente por la abundancia de dinero y los cheques generosos. En la mayoría de los casos, el premio ofrecerá una remuneración superior a la de cualquier otro trabajo, sea este temporal o principal en la profesión alterna del creador.

La escritora y poeta colombiana Piedad Bonnett Foto:Claudia Rubio

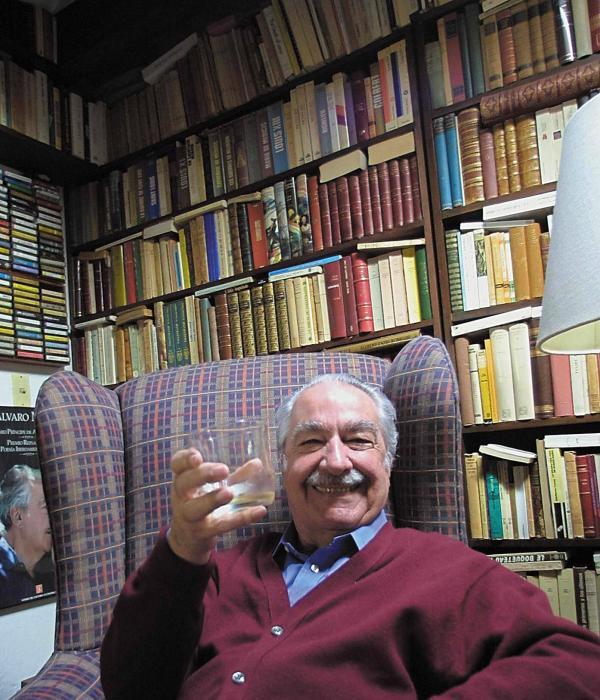

Nuestra literatura nacional ha sido ampliamente reconocida en estos primeros veinticinco años del siglo XXI, acumulando una notable cantidad de premios. En 2024, la poeta Andrea Cote recibió el Premio Casa de América de Poesía Americana, mientras que Piedad Bonnett fue galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Ese mismo año, Juan Gabriel Vásquez obtuvo el Premio Cálamo Extraordinario por el conjunto de su obra, e Irene Vasco fue distinguida con el Premio IBBY-iRead y el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. María Ospina, por su parte, ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL de Guadalajara, galardón que en 1997 recibió también Laura Restrepo. En 2021, Vásquez obtuvo el Premio Bienal de Novela Vargas Llosa, mientras que Pilar Quintana se hizo con el Premio Alfaguara de Novela, un reconocimiento que ha recaído en otras plumas colombianas: Laura Restrepo, en 2004; Vásquez, en 2011, y Jorge Franco, en 2014. Pablo Montoya ganó el Premio Rómulo Gallegos en 2015, como lo hicieron antes William Ospina, en 2009; Fernando Vallejo, en 2003; Manuel Mejía Vallejo, en 1989 y, en 1972, nuestro Nobel, cuando aún no lo era. Otros autores también han dejado huella en el panorama internacional: Antonio Ungar obtuvo el Premio Herralde de Novela en 2010; Ángela Becerra, el Premio Planeta en 2009; Evelio Rosero, el Premio Tusquets de Novela en 2006; Mario Mendoza, el Premio Biblioteca Breve en 2002 y Enrique Serrano, el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en 1996. Por su parte, Álvaro Mutis consolidó su legado con tres de los premios más prestigiosos de la literatura en español: el Premio Internacional Neustadt de Literatura en 2002, el Premio Cervantes en 2001 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1997. Seguramente hay otros galardones que se me quedan fuera, pero estos 26 premios representan lo más relevante y prestigioso de las letras en español en los últimos años.

Álvaro Mutis ganó el premio Cervantes en 2001. Foto:AFP

Sin embargo, cuando analizamos la otra cara de la moneda —la de organizar y sostener los concursos literarios—, el panorama es mucho más incierto y menos alentador, aunque, claro, hay buenas noticias. A lo largo del siglo XX, en Colombia se crearon cerca de 300 certámenes literarios, pero son un puñado aquellos que quedaron en la memoria literaria y que resonaron en su importancia y divulgación. El Premio Esso de Novela transcurrió entre 1961 y 1969, fue respaldado por la Academia Colombiana de la Lengua y tuvo un gran impacto en la literatura colombiana porque, entre otras cosas, se lo ganó nuestro Nobel antes de serlo. El Premio de Poesía ‘Guillermo Valencia’, apoyado por Colseguros, se entregó entre 1963 y 1966 y también contó con el respaldo de la Academia Colombiana de la Lengua. El Premio Espiral duró cuatro años, entre 1951 y 1955, uno de los mejor formulados de su época. El Concurso Bienal de Novela de la revista caleña Vivencias se entregó a lo largo de seis años, entre 1973 y 1979, y fue de los primeros en tener gran impacto mediático y por tanto una buena divulgación de sus novelas ganadoras. El Premio de Novela de Plaza y Janés se otorgó entre 1979 y 1987 y representó el primer gran premio con apoyo editorial que generó un gran impacto debido al tiraje de los libros ganadores. Los que duraron un poco más fueron dos: el Premio Nacional de Literatura y Ciencias ‘José María Vergara y Vergara’, nuestro primer premio nacional, que se entregó durante la nada desdeñable cifra de 24 años, entre 1931 y 1955, y el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia, con 16 años de experiencia, entre 1980 y 1996.

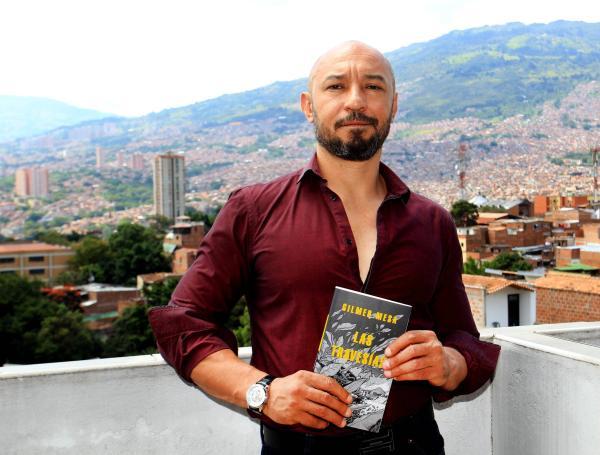

¿Qué ofertas de concursos o premios tenemos ahora? En lo público, entre otras, las del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, agrupadas en sus Estímulos, que cada vez amplían más su oferta para llegar a más participantes. Está también el Premio Ciudad de Bogotá, organizado por Idartes. En lo privado cabe destacar el Concurso Nacional de Novela y Cuento, organizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con 33 años de historia y 16 ediciones, dada su naturaleza bienal, que se ha convertido en el mejor concurso para tomarle el pulso a la literatura colombiana. Y el Premio Nacional de Poesía Inédita de la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez, avalado e impulsado en su momento por María Mercedes Carranza, sostenido por Gloria Luz Gutiérrez y dirigido por Federico Díaz-Granados. Su persistencia ha permitido que la poesía colombiana encuentre un espacio de legitimación y difusión en el país. Así como “es más fácil iniciar una guerra que terminarla”, en Colombia parece más sencillo ganar un premio literario que garantizar la permanencia de los concursos que los otorgan. Dos ejemplos de concursos de los que más necesitamos: con solidez, seriedad y continuidad, que consigan dejar mella profunda y cambiar el panorama de nuestra literatura. Los ganadores del primero son publicados por Penguin Random House; el ganador del segundo, por ediciones Valparaíso. Y si no fuera por estos dos concursos, nombres como Gilmer Mesa, Fernando Molano, Alejandra Jaramillo o Giovanni Gómez no se hubieran dado a conocer con tanta eficacia.

Gilmer Mesa se dio a conocer cuando ganó el Premio de la Cámara de Comercio de Medellín. Foto:Esneyder Gutiérrez

Bajo estos supuestos y eventos de la historia cultural del país es que podemos comprender mejor la brevísima historia del premio literario más ambicioso de Hispanoamérica, y no sorprendernos –por lo menos no del todo– de esto. Para nadie es sorpresa que desde que la Academia Sueca reconoció en la obra de García Márquez lo ideal, los colombianos hemos sentido que estamos un poco más cerca de los premios y, por supuesto, de los premiados. Basta con mencionar Gabo, el apodo más usado en Colombia, o el epíteto más repetido: Nuestro Nobel. Y resulta que esto ha devenido en una compleja relación con la imagen del ya fallecido autor, quien, a pesar de haber detestado los adjetivos en vida, no ha dejado de arrancárselos a quienes no han apreciado En agosto nos vemos o la adaptación de Cien años de soledad. Una relación imposible de ignorar en aquellos cuatro años en que tuvimos el premio literario mejor dotado de Latinoamérica, que llevó el nombre de nuestro Nobel: el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Un galardón que, a lo largo de cuatro ediciones, otorgó cien mil dólares (¡cien mil dólares!) a sus ganadores. Pero que fue concebido con tanta ambición e importancia que ni siquiera alcanzó su primer lustro.

100.000 dólares para el ganador

El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez fue creado en 2014 por el Ministerio de Cultura de Colombia y la Biblioteca Nacional con el propósito de impulsar el cuento en español y consolidar un reconocimiento internacional para el género. Considerado uno de los galardones más prestigiosos del ámbito hispanohablante, otorgó entre 2014 y 2018 un premio de 100.000 dólares al ganador, cifra sin precedentes en la región. Su historia es una de las más significativas y efímeras de la literatura colombiana. La idea del premio tomó forma durante la gestión de Mariana Garcés como ministra de Cultura en el gobierno de Juan Manuel Santos, con Consuelo Gaitán al frente de la Biblioteca Nacional. Con este certamen se buscaba redimir el destino de tantos concursos literarios en Colombia que, pese a sus ambiciones, nunca lograron consolidarse o sostenerse en el tiempo. Nada quedó al azar: el ministerio y la biblioteca apostaron por hacer del premio un referente continental, y en aquellos días en que el dólar aún no superaba los dos mil pesos, se invirtió en grande. Cada edición contó con cinco finalistas y un jurado de cinco expertos, quienes venían a Colombia para cumplir una apretada agenda literaria que culminaba en el Teatro Colón de Bogotá, convertido durante cuatro años en el epicentro del cuento en Latinoamérica. Los ganadores de este breve pero sugerente lustro fueron Guillermo Martínez (Argentina, 2014), Magela Baudoin (Bolivia, 2015), Luis Noriega (Colombia, 2016, en una edición donde también fue finalista Samanta Schweblin), Alejandro Morellón (España, 2017) y Edgardo Cozarinsky (Argentina, 2018).

Pero el sueño del premio fue tan grande que de alguna forma muchos intuimos que su continuidad no podía sobrevivir a un cambio de gobierno. Destinar una apropiación presupuestal de alrededor de mil millones de pesos para un certamen literario resultó, en términos políticos y administrativos, difícil de sostener, porque no superó sus cuatro ediciones. Hoy, en un panorama en el que la oferta de Estímulos del Ministerio de Cultura sigue ampliándose con nuevos premios y certámenes, su regreso parece una posibilidad difusa, especialmente si implica absorber los fondos de otros estímulos existentes.

Hay quienes, sin embargo, seguimos soñando con su resurrección y creemos que, de tomarse en serio, podría convertirse en una de las acciones más importantes del Ministerio de las Culturas. Algunos pensamos que un premio de esta envergadura tiene el mismo valor simbólico que el galeón San José (incluso más) y que se debería sacar de las profundidades con la misma intensidad (y recursos). A algunos se nos atravesó esa idea de que el centenario de Gabriel García Márquez, en 2027, podría ser la ocasión perfecta para traer de vuelta un premio que, durante cuatro años, fue el más importante y breve en lengua española. Y que esta vez sea para quedarse, sin naufragios.

CAMILO HOYOS

LECTURAS DOMINICALES

Recomendado:

La versión cinematográfica de Emma fue protagoniza por Anya Taylor-Joy. Foto:Getty Images

.png) hace 7 horas

17

hace 7 horas

17

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·