En Tibú, un rincón del Catatumbo marcado por la violencia, Miguel Ángel López desempeñaba una labor que trascendía las funciones de su negocio. “Era como una especie de Cruz Roja con su funeraria”, recordó Jhon Jairo Jácome, docente y periodista que lo entrevistó en agosto de 2024.

Miguel no solo recogía cuerpos en lugares donde la muerte dejaba su huella; asumía tareas que la ausencia del Estado le imponía. Sus allegados lo recuerdan como un hombre querido por la comunidad, respetado por su compromiso humanitario en una región sin tregua. Era el único testigo de las atrocidades que nadie más documentaba.

“Cumplía una función que ni la Policía ni la Fiscalía querían asumir. Le tocaba hacer labores de levantamiento de cadáveres y de recopilación de evidencias, porque las autoridades temían ingresar a esos lugares”, explicó Jácome.

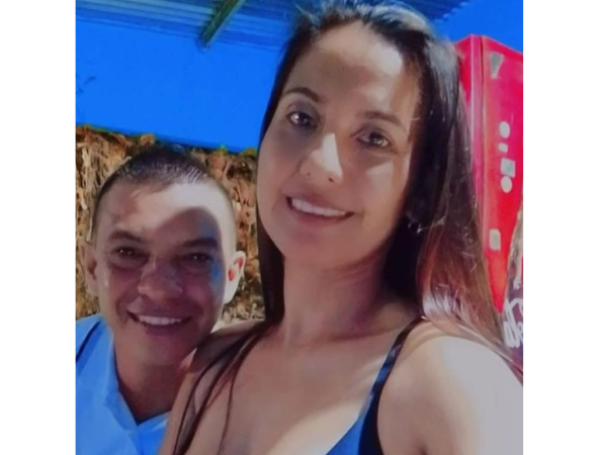

Miguel Ángel López y su esposa, masacrados en Tibú Foto:Redes sociales

Con bolsas que le suministraban las propias autoridades, Miguel trasladaba cuerpos y redactaba informes rudimentarios sobre lo que encontraba. Esta rutina, insoportable para muchos, se había convertido en parte de su vida.

“Las autoridades temen ser atacados o que los mismos cuerpos sean cargados con explosivos, por eso no acuden", agregó el periodista.

Durante las incursiones paramilitares en el Catatumbo, Miguel se enfrentó a jornadas de horror: masacres que le dejaron decenas de cuerpos para preparar. “Había días en que no daba abasto, eran 12 o más muertos”, recordó Jácome.

A veces, tenía que pedir ayuda a funerarias de Cúcuta. Esta carga, que llevó durante más de 20 años, lo acompañaba desde que terminó el colegio y decidió dedicarse al servicio funerario, abandonando su sueño de ser médico.

Carro fúnebre, funeraria San Miguel Foto:Redes sociales

Miguel transitó esta peligrosa frontera con una convicción firme: no tomar partido. En un territorio donde el Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos armados imponen su ley, Miguel optó por mantenerse neutral.

“A mí no me interesa saber quién asesinó a las personas que recojo. Yo cumplo una tarea que nadie más quiere hacer, y quisiera que me respeten por eso”, declaró en el documental publicado en YouTube.

Este principio de neutralidad era su protección y su condena. Miguel sabía que hablar de lo que ocurría en Tibú podía poner su vida en riesgo, pero también entendía que su labor era indispensable para las familias de las víctimas.

Miguel Ángel López, masacrado junto a su familia en Tibú Foto:Redes sociales/ YT: @realidadescanal

En agosto de 2024, Miguel confió a Jácome que temía represalias por participar en el documental. “Había una tensa calma en Tibú. Los enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc ya se sentían. Era un ambiente pesado,” describió el periodista.

A pesar de las amenazas implícitas, Miguel continuó con su trabajo. “Dijo que no mencionaría nada que lo comprometiera en el documental”, recordó Jácome.

Miguel Ángel López y su familia fueron masacrados en Tibú Foto:Redes sociales

En un cuarto improvisado de su funeraria en Tibú, preparaba cuerpos en condiciones precarias. En algunos casos, las autoridades acudían allí para formalizar los levantamientos, evitando desplazarse a lugares donde el peligro acechaba.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, Miguel debía trasladar los cuerpos hasta Cúcuta, donde Medicina Legal completaba las diligencias.

La presencia del Estado en Tibú es limitada, la Policía permanece resguardada en la estación para evitar ser atacada, y desde la muerte de la fiscal Esperanza Navas, en 2021, no hay sede de la entidad y los fiscales encargados de los casos en el Catatumbo deben laborar desde las oficinas en el búnker en Cúcuta.

Los contactos para la venta de la cocaína se iniciaron en febrero de 2019 Foto:Daniel Martinez. AFP - Archivo EL TIEMPO

“No hay garantías para trabajar en esta zona y por eso nos llaman cobardes. No poder acudir nos separa de toda la evidencia que se puede encontrar cerca a un cadáver y nos hace lentas las investigaciones”, contó un investigador judicial a EL TIEMPO.

Un guardián en tierra de nadie

El 15 de enero de 2025, un día después de su cumpleaños, la muerte lo encontró. Miguel, su esposa Zulay Durán y su bebé de seis meses fueron asesinados mientras se desplazaban en su vehículo. Su otro hijo, de 10 años, sobrevivió.

La comunidad de Tibú quedó devastada. “La gente lo quería porque él cumplía una labor que iba más allá de lo profesional, era un servicio humanitario,” afirmó Jácome.

Un propietario de una funeraria en Cúcuta, quien no reveló su identidad, lamentó la muerte de su amigo. “El desgaste de la guerra era evidente en su rostro. Los trasnochos y los viajes constantes entre Tibú y Cúcuta lo agotaban. A veces hacía varios viajes en un día. Lo que le ocurrió nos pone en alerta; realmente no sabemos cómo protegernos”, dijo.

El sector funerario en el Catatumbo no sólo enfrenta las secuelas del conflicto, sino también las tensiones directas con los grupos armados. Según el mismo colega, en varias ocasiones ha sido retenido por bandas trasnacionales u otros actores armados en la frontera con Venezuela.

“La comunidad y los grupos comprenden que somos neutrales, pero eso no siempre nos garantiza seguridad. Somos blancos fáciles”, agregó.

Miguel fue más que un trabajador de servicios funerarios: fue el guardián de los muertos en una región olvidada por el Estado. La violencia que enfrentó sin armas terminó arrebatándolo a la comunidad que tanto valoró su labor.

En una tierra donde la vida parece tener tan poco valor, Miguel es un recordatorio de que la dignidad puede prevalecer incluso en los escenarios más oscuros. La muerte de López y su familia plantea preguntas urgentes sobre la situación de derechos humanos en el Catatumbo.

Líderes sociales y campesinos se rehúsan a aceptar que este crimen sea únicamente el preludio de la oleada de violencia desatada horas después con los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc en el Catatumbo. Una confrontación que hasta ahora ha cobrado la vida de al menos 58 personas.

Masacre en Aguachica: la nueva pista de las autoridades ligada a pariente de pastor asesinado Foto:

Andrés Carvajal

Para EL TIEMPO - Cúcuta

.png) hace 3 meses

71

hace 3 meses

71

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·