A los economistas nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestra zona de confort cuando de análisis se trata. Es decir, cuando ante la necesidad de entender situaciones reales nos toca apelar a variables cuyo manejo no es usual. Este reto se agrava porque en esa suficiencia que caracteriza nuestra disciplina hemos subvaluado históricamente los aportes de otras ciencias sociales que nos ayudarían, sin duda, a estudiar esas realidades que hemos evadido. El crecimiento económico es nuestra obsesión y aun cuando reconocemos, como lo dice Marcela Eslava, que es un medio y no un fin, sin una asignación eficiente de recursos escasos que permitan aumentar nuestra capacidad productiva es imposible mejorar la vida de la gente, que debe ser nuestra real misión.

LEA TAMBIÉN

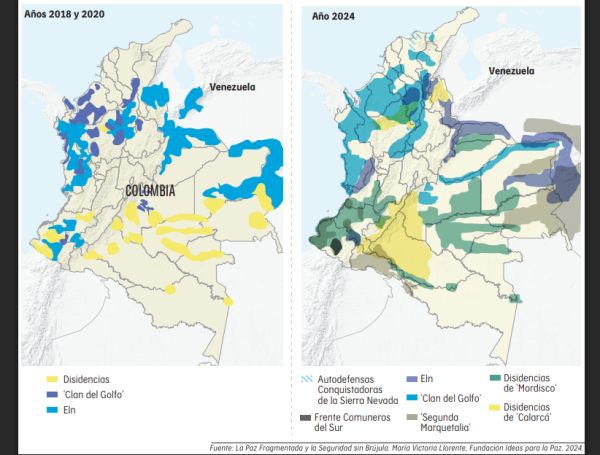

Uno de esos shocks de realidad que deben obligarnos a replantear nuestra visión de país y a entender cómo se comportan las variables económicas nace al confrontar el mapa de Colombia y su evolución en los últimos años. Es crítico entender cómo han evolucionado esos conflictos que cambian de naturaleza, de lugar, de impacto, pero que de todas maneras nos convierten en una sociedad en guerra. Suena duro, pero territorios con miles de desplazados que llegan a las ciudades, sin posibilidad de retorno a su cotidianidad; paros armados que se decretan y que no conmueven sino a sus víctimas, inseguridad en las ciudades que dejó de ser noticia porque se volvió parte de la realidad de millones, y la extorsión que arrincona la producción, comprueban que la paz no existe.

LEA TAMBIÉN

Pero la duda profunda es si se trata de una sola guerra o de un dechado de conflictos complejos, disímiles pero igual de crueles, que además se mueven con distintas reglas que terminan en procesos económicos y sociales muy diversos. ¿Es una sola economía o son muchas y muy distintas?, una pregunta que podría jurar que pocos economistas de nuestro país se han planteado.

Minimizar esta realidad va a ser uno de esos errores históricos que pagarán millones de colombianos. No es solo un foco regional de violencia, sino una situación nacional que abarca la mayoría de los departamentos del país, incluidas amplias zonas rurales y urbanas. Distraernos en un debate inútil sobre si estamos mejor que antes no puede ser el centro de una discusión nacional. La realidad es tozuda, estamos en guerra.

Al comparar los mapas de la Fundación Ideas para la Paz, que muestran la presencia de grupos armados entre 2018 y 2024, la conclusión es demoledora y prende una alarma ignorada hasta ahora por los analistas económicos (ver gráficos). La dinámica de esos grupos al margen de la ley muestra su rápida expansión y, más grave aún, su consolidación.

En 2025, que apenas empieza, los territorios totalmente libres de esta presencia solo están en lo que podría denominarse el centro del país. Es decir, Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío y Atlántico. El resto o está copado, como Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Córdoba, o comprometido gran parte de su territorio: Antioquia, Sucre, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Santander, Meta, Caquetá, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía, Cesar, Magdalena y La Guajira. Es decir, de 31 departamentos de la parte continental del país, cuatro y Bogotá, 20 %, no tienen pérdida de control territorial, pero el 80 % sí.

Influencia geográfica de los grupos armados en Colombia Foto:FIP

El impacto

Para entender lo que esto significa en términos de crecimiento económico, de las decisiones de política pública, de su impacto sobre la vida de la población que está enfrentando esta situación, lo primero que habría que determinar es qué quiere decir pérdida de control territorial, calificativo que se puede aplicar en gran parte del país. Es aquí donde nosotros como un gesto de humildad debemos llamar a los que sí están estudiando esta realidad porque desconocemos todo excepto que sus economías se comportan por fuera de los esquemas que nos enseña la teoría.

Para empezar este análisis, es necesario reconocer que en todos estos departamentos hay gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos; luego sí hay Estado. Esto lo confirman los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Pero ese Estado actúa igual a como lo hace donde no existe la presencia de estos grupos al margen de la ley? Entender cuál es el tipo de mandato que prevalece, especialmente en aquellos departamentos copados por la presencia de estos grupos, es un punto de partida para entender su economía. Creo firmemente que es nuestra responsabilidad como profesionales abordar ese análisis así implique adentrarnos en temas difíciles de medir y obligarnos a trabajar con expertos en otras disciplinas.

LEA TAMBIÉN

Sin duda, también existe actividad económica en estos territorios cuyas rentas probablemente no son capturadas por el Estado y cuya redistribución es un misterio. Aquí la informalidad, la ilegalidad y la legalidad se confunden en los procesos productivos que generan riqueza. Esta sí que es un área misteriosa para los economistas. Sin embargo, es impostergable si queremos darle respuestas sensatas a un país que se ha vanagloriado casi siempre, no ahora, de la capacidad de esta profesión.

Pero lo que sin duda es mucho más débil es el cumplimiento de los derechos económicos y sociales que se le deben garantizar a la población de esos territorios porque es allí donde un Estado debe cumplir prioritariamente con los mandatos de la Constitución del país. Cuando el poder territorial lo ejercen fuerzas ilegales, ¿quién asume la responsabilidad de asegurarle a la población la calidad de vida que debe garantizar el Estado? Cuando en el 80 % de los departamentos se ha perdido control territorial, ¿cuál es la posibilidad real de cumplir con políticas tradicionales cuyo objetivo es mejorar la vida de la gente de una población que históricamente sufre las consecuencias de los niveles de desigualdad y pobreza que el país no ha podido resolver?

La cooptación del territorio colombiano por fuerzas ilegítimas ha llegado a tales niveles que la visión tradicional de cómo acelerar el crecimiento y, más importante aún, de cómo salir de ese rezago social de amplios sectores de nuestra sociedad exige replantear nuestra forma de entender lo que sucede en el país.

cecilia lópezExministra de Agricultura

Cuando Colombia requiere construir una ruta de desarrollo a mediano y largo plazo, como lo demandan ya muchos sectores del país, los economistas, así como todos los analistas de la realidad nacional, tienen que ampliar el espectro de agenda de investigación y de acción. La cooptación del territorio colombiano por fuerzas ilegítimas ha llegado a tales niveles que la visión tradicional de cómo acelerar el crecimiento y, más importante aún, de cómo salir de ese rezago social de amplios sectores de nuestra sociedad exige replantear nuestra forma de entender lo que sucede en el país.

Dos visiones

Para iniciar esta reflexión profunda habría dos formas de mirar la actual situación, que es imposible ignorar. La primera consiste en partir del supuesto de que la producción que registran las cifras actualmente se concentra en lo que está sucediendo prioritariamente en una pequeña parte del país. Lo que se ha denominado el centro principalmente. La otra sería aceptar que en todo el territorio hay actividad productiva, pero que desconocemos totalmente la dinámica económica que se da en la mayoría de sus regiones.

Las respuestas a estas preguntas tienen el poder de incidir en las estrategias que el país demanda, pero la verdad es que se requiere mucho análisis, mucho trabajo interdisciplinario para llegar a reaccionar adecuadamente frente a estas inquietudes u otras que se planteen. Seguir haciendo propuestas de estrategias de mediano y largo plazo ignorando la realidad del territorio de nuestro país no solo es un ejercicio inútil sino irresponsable, porque llevará a tomar decisiones que no darán los resultados esperados.

LEA TAMBIÉN

Por ejemplo, ¿existe conciencia de que la promisoria Orinoquia está hoy atravesada por rutas de narcotráfico construidas por las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’, como se observa en los mapas presentados? Si esa dura situación no se considera al recomendar la masiva producción agroindustrial de esta parte de Colombia, se estará dejando por fuera una inmensa barrera cuyos costos políticos, económicos y de seguridad pueden derrumbar las expectativas. Más grave aún, se pueden seguir profundizando las brechas sociales que caracterizan a esta sociedad, que ya son dramáticas, como la desigualdad, la pobreza, y todas aquellas de género, de etnia, de región que frenan la posibilidad de un mejor futuro.

Esta es una reflexión que tiene muchas preguntas sin respuesta. Para nosotros los economistas, el reto inmenso de recuperar una senda de crecimiento alto, sostenible y equitativo no parece encontrar alternativas solo dentro de las fórmulas tradicionales. Nuestra realidad es muy compleja y en esto muchos podemos estar de acuerdo. La duda que se plantea es si algunos de esos frenos pueden encontrarse al entender lo que está pasando en muchos departamentos. ¿Será que llegó la hora de considerar que la diversa y compleja situación de nuestros territorios dejó de ser una variable exógena en nuestros análisis? Esa es la inquietud que motiva esta discusión.

Cecilia López Montaño (*) - Para EL TIEMPO

(*) Economista y exministra de Agricultura de Colombia.

.png) hace 3 semanas

24

hace 3 semanas

24

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·