Héctor Abad Faciolince vivió en carne propia el horror de la guerra en Ucrania cuando un misil ruso cayó en el restaurante donde estaba; el ataque mató a una de sus compañeras de mesa, la escritora Victoria Amelina, y le dejó varias heridas mentales que lo llevaron a los antidepresivos. Esta es la historia de su nuevo libro: Ahora y en la hora.

El 27 de junio de 2023 cientos de personas más fueron víctimas de un ataque ruso en la ciudad de Kramatorsk, en Ucrania. Un misil cayó sobre un restaurante donde algunos civiles trataban de continuar con su vida en medio de la guerra. Sin embargo, a las 19:28 la vida de todas estas personas, entre las que estaba el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, cambió para siempre, y él lo plasmó en su nuevo libro Ahora y en la hora: “En ese infierno que nos cayó del cielo con el propósito deliberado de hacer el mayor daño posible, de producir el mayor número de muertos posible, de causar el dolor y el sufrimiento más grandes posibles, hubo más de sesenta heridos graves (algunos mutilados de por vida) y doce seres humanos fallecidos instantáneamente, entre ellos dos chicas gemelas de catorce años, Juliya y Anna Aksenchenko”.

Héctor Abad Faciolince presentó Ahora y en la hora en la Filbo. Foto:Getty Images

Ese ataque marcó su vida para siempre, o como le dijo luego su esposa: “Les jodería la vida para siempre”. La participación en una feria del libro terminó en una tragedia. Porque más allá de las heridas físicas, lo que las esquirlas de ese misil Iskander produjeron en Héctor Abad fueron unas profundas heridas emocionales. Y estas son las que el lector de Ahora y en la hora puede sentir en cada página. En él trata de entender “¿qué fue lo que le pasó y qué cambió en él luego del ataque ruso?”. De ahí que llegará a decir: “Yo pienso, en realidad, que escribo para no morirme y para entender y merecer la muerte”.

Así quedó el restaurante en Kramatorsk tras el ataque ruso. Foto:GENYA SAVILOV

La escritura de este libro le costó como nunca antes en su vida. Algo se había roto y las palabras parecían escaparse de sus manos. La culpa, el miedo, la depresión y la tristeza parecían empujarlo cada vez más hacia el silencio. Pero no había opción para el olvido porque lo que le pasó ese día no fue solo parte de su historia. Ahora y en la hora es también un homenaje y una larga carta de amor a esos compañeros y amigos con los cuales emprendió el viaje por Ucrania. Entre ellos estaban Sergio Jaramillo, antiguo negociador del acuerdo de paz con las Farc y representante del movimiento ¡Aguanta Ucrania!, que buscaba apoyos en Latinoamérica para la causa ucraniana; Catalina Gómez Ángel, la periodista colombiana que llevaba más de un año cubriendo la guerra en Ucrania; Dima, su guía en Ucrania y encargado de transportarlos por el país, y Victoria Amelina, escritora y activista que dejó de lado su carrera literaria para dedicarse a documentar los crímenes de la invasión rusa, pero que murió el día del atentado a causa del misil ruso: “Yo me volví amigo de Victoria después de su muerte. No antes, yo no la conocía lo suficiente. Pero yo la quiero como una amiga íntima después de su muerte”, dice Héctor Abad.

Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince. Foto:Archivo particular

Es en honor a ellos y por la memoria de Amelina que se obligó a escribir este testimonio sobre lo que ocurre en Ucrania y sobre cómo esa cercanía con la muerte cambió su vida. Sin embargo, la escritura de Ahora y en la hora estuvo plagada de desafíos y de dolores.

Usted intentó explicar lo que le pasó en Ucrania a través de la ficción. ¿En qué momento sintió que ese no era el camino para comprender, o hacer comprensible, lo que le había sucedido?

Sí, en realidad, desde que empecé a escribir –de esto se dio cuenta un amigo mío–, siempre escribo dos libros al mismo tiempo. Uno más basado en la memoria, en el testimonio, en la experiencia y otro más basado en la imaginación. En este caso eso se llevó al extremo, porque escribí dos libros al mismo tiempo y, además, eran dos libros entrelazados. Uno era una pura novela que trataba de un viejo que va a la frontera de Gaza e intenta meter desde Egipto comida de contrabando, porque allá adentro se están muriendo de hambre. Un capítulo era esa novela y otro capítulo era un poco el testimonio que finalmente salió en Ahora y en la hora. Yo, realmente, no sabía bien qué hacer y no sabía cuál de las dos historias, si la imaginaria o la testimonial, iba a salir. Lo que pasó fue que yo tenía que entregar el libro a finales del año 2024 y el 29 de diciembre nacieron prematuros mis primeros nietos, unos mellizos. Fue una cosa muy precipitada y muy horrible, porque mientras estaban en UCI yo tenía que entregar el libro y ya no sabía bien cómo terminar ni nada. Entonces, les mandé a mis editoras, una en España y otra en Colombia, el libro. Fueron 13 capítulos de ficción y 13 capítulos del testimonio. Luego les dije: “Estoy en esta situación de felicidad y de angustia al mismo tiempo por estos mellizos, y no sé qué hacer, por favor ayúdenme”.

¿Y fueron ellas las que encontraron la solución?

Ellas decidieron, pero sobre todo Carolina López, eliminar toda la parte de ficción, robarse algunos párrafos de la ficción. Por eso se nota que en el libro hay elementos de la ficción, pero lo que salió fue básicamente el libro de crónica, el libro de testimonio sobre Ucrania. El libro sobre Gaza desapareció. Yo estuve completamente de acuerdo. Además, ellas hicieron un trabajo de montaje muy importante, porque el libro no estaba montado exactamente así como se lee hoy. Ellas le dieron esta forma final.

Ahora y en la hora, Héctor Abad Facolince, Alfaguara Foto:Archivo particular

“Mi más querido aliado, siempre, es el olvido”, dice en su libro. Y es cierto que la palabra olvido –y lo que esta puede significar– está muy presente en su obra. Pero ¿cómo aborda usted esa tensión entre el olvido como mecanismo de supervivencia y la necesidad de no olvidar como mecanismo de resistencia, de justicia y de verdad?

Había una tensión tremenda mientras escribía el libro, porque por un lado quería abandonarme a eso en lo que soy un experto: olvidar, y al mismo tiempo no podía permitirme olvidar. Porque para mí era muy importante dejar el testimonio de Victoria, el testimonio de lo que había sido su vida y el testimonio de lo que ella estaba haciendo y el testimonio de su muerte injusta. Solo que no quería quedarme, como me quedé atragantado con la historia de mi papá o de mi hermana, por ejemplo, durante muchísimos años, durante décadas. Tenía que regurgitar todo eso pronto para poder dedicarme a lo que estoy dedicado. Digamos que yo sé que no voy a olvidar todo completamente, pero sí sé que no voy a estar metido en los detalles, que no voy a tener que seguir teniendo pesadillas e ideas y no voy a tener que sentir la obligación de recordarlo todo con la mayor precisión posible para poderlo escribir con la mayor precisión posible. Como que ya estátodo en el libro, y un libro o la escritura, como siempre lo dijo Borges, es un soporte de la memoria. Ya la responsabilidad no recae sobre mi mente. Ya está ahí y entonces estoy más tranquilo. No siento ese deber, esa obligación, esa responsabilidad que sentía. Y bueno, si olvido, aunque no olvidaré todo, ya no importa. Ya cumplí con el deber de recordar.

Usted ha dicho que cuando escribió este libro las palabras se le iban, le eran tan esquivas que el lenguaje parecía desmoronarse al recordar los eventos de Kramatorsk. ¿Por qué cree que le pasó esto?

Sí, tenía o sentía como una resistencia física a escribir este libro. Sentía que no era capaz. Que por primera vez en la vida yo no era capaz de escribir lo que quería, lo que me daba la gana. Sentía que las palabras no me fluían. Esto también se debe a que tuve que empezar a tomar antidepresivos porque estaba realmente muy mal. Y creo que la misma droga psiquiátrica no me permitía concentrarme en el dolor. Me imagino que las drogas contra la depresión impiden que uno se concentre en el dolor para curarlo, pero yo necesitaba concentrarme en el dolor para escribirlo. Era como una lucha interna entre el estado mental necesario para poder escribir algo doloroso y el estado mental impedido por lo que a mí me estaba ocurriendo, por mi depresión. Al mismo tiempo pensaba: “Debe ser que ya estoy perdiendo facultades”. Entonces también fui y me hice un test cognitivo para saber si me estaba realmente ahuevando, si estaba de verdad… Por ejemplo, siempre mis editores han jugado un papel muy importante en mis libros, pero yo siempre he acabado mis libros hasta el último momento. Este libro mío, si soy sincero, yo solo no hubiera sido capaz de terminarlo. Se lo debo a Carolina López en muy buena medida.

En el libro hay varios paralelos con El olvido que seremos, por ejemplo, usted escribe: “Tengo la misma edad, sesenta y cinco años, que tenía mi padre cuando lo mataron”. No obstante, al final del libro, afirma: “Si algo he concluido al volver de Ucrania, es que ya nunca más voy a querer morirme como el héroe que fue mi padre, ni siquiera por una causa justa”. ¿Qué piensa usted sobre esta figura del héroe en nuestra época?

¿Qué hay en un nombre?, escribió Shakespeare. Digamos que hay un héroe por antonomasia en el gran relato primordial sobre guerras, que es la Ilíada: Héctor. Él sabe que se va a enfrentar a un semidiós que es Aquiles, él sabe que lo van a matar, pero él sale a la batalla porque es lo que tiene que hacer por Troya, por su pueblo, por su hijo, por su padre, por su esposa y él se hace matar. Y mi papá se hizo matar. Yo siempre he citado un verso de Quevedo que dice: “Un cobarde con un nombre valiente” para definirme a mí mismo, un cobarde con nombre valiente, no solo por mi papá, sino porque el nombre Héctor es un típico nombre de guerrero heroico. Victoria Amelina, en el libro póstumo que sepublicó, Mirando a las mujeres que miran la guerra, en un momento dado dice que ella cree que la pueden matar en cualquier momento y que escribe ese libro esperando que su hijo algún día lo lea y la entienda y la perdone. Y ella es una mujer. La mayor parte de los héroes tradicionalmente son hombres, las mujeres ucranianas se van con los niños al occidente, escapan. En el caso de Victoria, ella se queda, manda a su hijo a Polonia y el marido vive en Estados Unidos. Ella es una mujer heroica que se queda. Entonces, esa figura de la heroína en este caso es muy fuerte para mí. Además, porque en el libro también lo digo mucho, ella tenía la misma edad de mi hija. E imaginarme, yo que ya soy viejo, que no sirvo para la guerra, que mi hija tuviera que dedicarse heroicamente, no a cuidar a sus hijos, sino a denunciar los crímenes de guerra de los que nos acaban de invadir me producía una desesperación… una cosa indescriptible. Los países más trágicos son los países donde hay la necesidad de héroes, donde la capacidad de alguno de inmolarse por una causa justa se manifieste y uno la entienda, que uno la admire y que sea incluso una bella forma de morir, no quiere decir que eso sea deseable. Uno desearía un mundo donde los héroes no fueran necesarios. Es muy difícil convivir con el heroísmo, es una cosa que uno admira, que uno aprecia y quiere mucho, pero que deja, cuando el héroe tiene familia, una devastación privada que lo hace a uno dudar de si valió la pena. Y, sin embargo, hay cosas a las que uno no puede renunciar, es decir, si a uno lo van a humillar, si a uno le van a quitar todas las libertades, si a uno le matan a sus hijos o a sus padres, pues es comprensible que uno quiera hacerse matar.

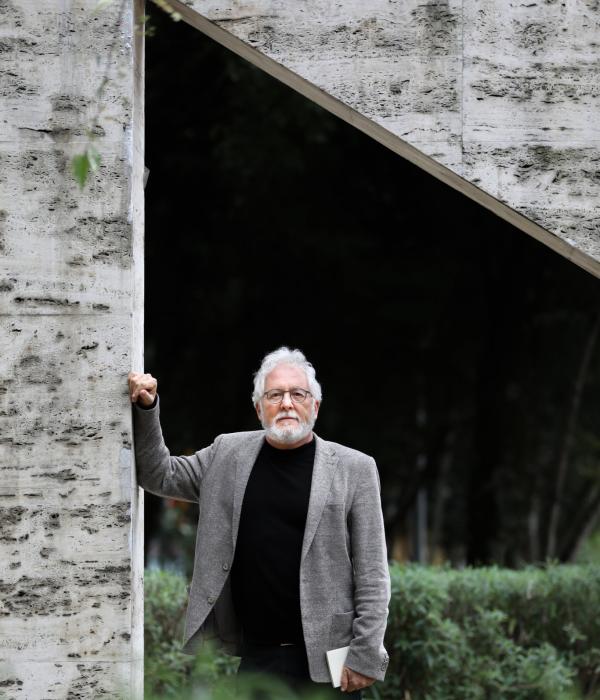

Héctor Abad habla en este libro de la figura del héroe y de la cobardía. Foto:MAURICIO MORENO

Usted dice: “No escribo este libro, pues, para sentirme valiente, ni mucho menos para ponerme la hipócrita máscara del buen ciudadano que expone su vida por una causa justa. Lo escribo para confirmar mi cobardía”. La cobardía que lo ha perseguido siempre, como una especie de piedra atada a su cuerpo. ¿Por qué cree que los cobardes nos sentimos juzgados siempre?

Es que ser cobarde es feo. Es decir… Una vez hablé y dizque di un discurso muy valiente en el Concejo de Medellín después de que mataron a mi papá. Un discurso donde yo me declaraba derrotado y no sé qué. Ahí estaba con mi mamá y salimos del Concejo y ya era el anochecer. Después de eso a todos los que hablaron ese día los mataron. A todos, menos a mí. Pero ese día, cuando salimos con mi mamá y dijimos bueno, ya nos fue bien, siquiera salimos de esto, venían dos pelados jóvenes, recién motilados con una mochila y metida la mano en la mochila y se vinieron hacia nosotros. Mi mamá se puso delante de mí y abrió los brazos y dijo: “A él no, a él no, a él no”. Y los tipos siguieron. Pero lo increíble es que yo dejé que mi mamá se pusiera delante de mí. Que mi mamá fuera mi escudo y no yo, un tipo de 27 años, el escudo de mi mamá. Que ella fuera la valiente y yo el cobarde. Eso es muy bonito de parte de ella, que ella haya puesto el pecho, que ella con su vejez y con su voz, yo creo, los haya espantado. Es precioso. Pero qué tal que a ella le hubieran disparado y la hubieran matado y a mí no. Es una cosa inadmisible, una cosa vergonzosa. Y fue así, que yo haya jugado el papel de cobarde tantas veces en la vida

Catalina Gómez, periodista colombiana. Foto:Archivo particular

Algo que le volvió a pasar en Ucrania.

Digamos que a Ucrania yo no quería ir. Yo era el cobarde, yo fui por falta de carácter, porque me convenció un experto en negociación, porque Catalina dijo: “Si te da miedo, tranquilo, y no vamos”. Y a mí me daba pena, me decía: ‘se van a dar cuenta una vez más de que aquí yo soy el cobarde’. Y dije: “No, pues vamos”. A lo mejor no nos matan, a lo mejor no pasa nada. Pero eso me quedó a mí rondando de una manera muy horrible. Tanto que yo tenía a veces una fantasía muy loca y era que yo sí me había muerto allá, pero que yo no me había dado cuenta de que estaba muerto y que me había levantado y que yo pensaba que la vida seguía igual, pero que en realidad yo sí me había muerto, yo estaba muerto. Bueno, en fin, después de unos episodios así, uno tiene pensamientos muy locos. Y claro, la cobardía también es instinto de conservación. Pero claro, en Ucrania, yo que era el más viejo de la mesa, digamos que yo estaba contento de haber sobrevivido, pero al mismo tiempo me sentía muy culpable de haber sobrevivido y que hubieran muerto niños ahí, estas dos niñas gemelas y que hubiera muerto Victoria. Contento de sobrevivir, pero también espantado por haber sobrevivido, como que no me lo merezco. Yo soy de los cobardes que sobreviven y no de los valientes a los que matan.

A lo largo del recuento de su historia en Ucrania hay un sentimiento que se asoma de vez en cuando: el odio. ¿Sintió al momento de escribir este libro?

Sí, hubo momentos en que yo… Mis editoras suprimieron, digamos, un capítulo de odio; y creo que hicieron bien en suprimirlo. Capítulo en el que yo hablaba de un general que se quitaba el sombrero y brindaba por los que habían hecho esa operación militar tan brillante como la de la pizzería en Kramatorsk. No me acuerdo el nombre del general, pero ahí lo decía. O recordaba lo que dijo el embajador ruso aquí cuando se burló de nosotros al decir que no era buena idea ir a degustar platos típicos en Ucrania. También mencionaba a algunos colegas que decían después de esto: “Ahí está Héctor Abad con su ropa untada de mierda” o que ese misil era legítimo porque en el segundo piso de ese restaurante funcionaban las oficinas de la Otán, y ese restaurante ni siquiera tenía segundo piso. En fin, había un capítulo si no de odio, sí de mucho rencor. El mayor rencor, y que no está editado completamente, es contra Putin, que a mí me parece una encarnación del mal. Yo creo, y esto es de Borges, que odiar es recordar al que merece olvido. Y yo creo que el olvido es la única venganza y el único perdón, también esto es de Borges. Yo no vivo pensando en la venganza de los que mataron aquí a mi papá, no, yo espero que se mueran de viejos; si no es que se murieron ya. Ya no me importa. No los recuerdo. No están en mi cabeza.

La escritora ucraniana Victoria Amelina murió en el ataque ruso. Foto:Archivo particular

Victoria Amelina es un personaje principal en su historia en Ucrania. Usted la compara en algunos pasajes con un cisne. ¿Qué sigue recordando de ella? ¿Qué preguntas le sigue haciendo?

Lo del cisne ni siquiera lo descubrí yo, lo vio mi esposa, Alexandra. Para mí lo del cisne está cargado de un simbolismo muy fuerte como de fragilidad y belleza. Los cisnes parecen muy arrogantes, muy displicentes, con su cuello alto y que miran por encima de su cuello altísimo. Victoria decía todo el tiempo: “¿A mí qué me va a pasar?, ¿qué me puede pasar a mí?”. Como si de verdad ella fuera fuerte. Todo esto del cisne fue para hablar de la fuerza con la que Victoria estaba denunciando, desde su propio punto de vista y desde las mujeres ucranianas, lo que sucedía. Ese valor civil de abandonar la novela, abandonar el relato infantil y dedicarse solamente a documentar minuciosamente con reglas muy precisas los crímenes de guerra de Rusia. Es un acto de valor asombroso. Ella que se va una y otra vez al frente de guerra a visitar soldados, a visitar las familias de las personas muertas, a visitar a las familias de los niños que secuestraron y se robaron los rusos. Entonces, sí, con una altivez, con una fuerza, con una tranquilidad como si de verdad no le fuera a pasar nada. Ella era tan frágil como cualquier cisne blanco vestido de negro. Por eso cito, también, sus poemas porque ella dice que en la guerra el único género literario, fuera de documentar crímenes de guerra, que se le daba era la poesía, porque estallaba. La poesía estalla en versos como estallan las esquirlas de una bomba o de una granada. Entonces ella canalizó su indignación, su ira, su dolor, su rabia a través de poemas.

Luego de todo lo que pasó y que sigue pasando en Ucrania, de lo difícil que fue escribir este libro y lo complejo que resultó comprender las secuelas del atentado, ¿le queda algo de optimismo en el futuro?

Uno es muy poca cosa para influir en las cosas que pasan. Uno no es nada y uno debe ser muy consciente de eso. El futuro del mundo no está en nuestras manos. Digamos que hay algunas personas muy poderosas que pueden tener en sus manos, no el futuro del mundo, pero sí pueden tomar decisiones que afectan mucho el presente y el futuro del mundo. Donald Trump, Putin, los grandes dirigentes del mundo podrían impedir un montón de muertes y de masacres. Pero como nosotros no tenemos ese papel, y tampoco los escritores tenemos ese papel, lo único que podemos hacer es escribir algo sobre lo que pasa. Hay una vieja conclusión del más pesimista de los escritores que, sin embargo, era un hombre muy alegre y que escribía con mucha alegría, que es Voltaire. Él decía: “Tenemos que cultivar nuestro jardín”. El jardín que yo más quiero cultivar es el de la escritura y el de mi vida íntima y familiar. No sabemos nada del futuro, pero para merecer la muerte yo creo que hay que cultivar amorosamente el jardín que nos toca, porque es eso lo que nos permite dejar un buen recuerdo.

Usted cuenta que su esposa, Alexandra, le ha dicho varias veces que ese viaje suyo a Ucrania les jodió la vida para siempre. ¿Sí cree que fue así?

Yo creo que sí nos jodió la vida, pero no creo que para siempre, afortunadamente. Creo que el tiempo, en parte también el perdón, las nuevas experiencias y el hecho de que la vida siga hace que hasta lo más horroroso no sea eterno, sino que haya un momento en que lo más horroroso puede empezar a disolverse, como que la muerte se disuelve en nuevas vidas, afortunadamente. Y eso permite que uno pueda seguir adelante con ánimos y con esperanza.

Recomendado: la historia de Freda Sargent

El jardín es uno de los grandes temas de Freda Sargent. Foto:Sebastián Jaramillo / Revista BOCAS

.png) hace 6 horas

45

hace 6 horas

45

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·