Es una de las actrices más importantes de Colombia. Nació en Nueva Orleans y la iban a dar en adopción. Su patio de juegos fueron las fiestas del Club Cartagena y creció con la música en vivo de Lucho Bermúdez, Felipe Pirela y el Joe Arroyo. Su madrina fue Tera Pizarro de Angulo. Conoció a Cantinflas y a Marlon Brando. Carmenza Gómez estaba destinada a ser una señora de sociedad, pero huyó de su ‘jaula de oro’ cuando tenía 16 años, se enamoró de un teatrero, la matonearon por burguesa y alguna vez hasta le ofrecieron ser ministra de Cultura. Esta es su entrevista en Revista BOCAS.

Conforme a los criterios de

“Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto / Gaviota que emprende vuelo, no se detiene / No te detengas, triste Gaviota, sigue tu canto / Sigue tu canto, tal vez mañana, cambie tu suerte…”. En quince minutos, luego de colgar el teléfono con la compositora Josefina Severino, que tenía lista la música, Carmenza Gómez –con Juan Salvador Gaviota, el famoso best seller de Richard Bach en la cabeza– escribió la letra de la canción más emblemática de la telenovela Café con aroma de mujer, y su protagonista, Margarita Rosa de Francisco, no se cansó nunca de cantarla en todos los rincones del país donde la gente, encantada con la telenovela, iba a ver a ‘la Gaviota’.

Carmenza de los Ángeles Gómez Galofre tiene una carrera de más de 50 años en la actuación, pero a veces pareciera que le apasiona más la música. Todas sus conversaciones van atravesadas por cantos de todos los géneros, con esa voz grave y potente, que le hacen cerrar los ojos, elevar el rostro, aletear suavemente las manos y entrar en éxtasis.

En ese cuarto de hora que se descubrió letrista, y las siguientes canciones que escribió para producciones como La madre y El último matrimonio feliz, resumía toda la formación familiar: las óperas que le ponían como canciones de cuna en la casa de amplios patios y balcones frente a la bahía de Cartagena, los pregones de “alegría con coco y anís”; los boleros que le enseñó a entonar la abuela Belén; los poemas que escribía en los cuadernos escolares del Colegio Biffi; los discos de música francesa e italiana que su papá, joyero y comerciante, traía de sus viajes por Europa; las papayeras de los domingos después de la misa y los bailes en el Club Cartagena con los porros en vivo de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, sin olvidar los temas románticos que le vio cantar a Felipe Pirela y Fernando Valadés, los ritmos tropicales de la Billo’s Caracas Boys, los gritos de rebelión del Joe Arroyo y hasta los alaridos desgarrados de Olga Guillot.

"Había unos estereotipos, porque para ser inteligente había que ser fea. Pero qué le vamos a hacer, yo nunca tuve que trabajar para estudiar”, dice Carmenza Gómez.

Foto:Ricardo Pinzón / Revista BOCAS

Cuando pasaba medio dormida en el bus del colegio hacia Ternera, en las afueras de Cartagena, muchas veces vio a un Joe Arroyo niño –eran contemporáneos– saliendo de algún bar de Tesca, acompañado por las trabajadoras de esa zona de tolerancia donde el músico comenzó su carrera a los ocho años. En 1991 cantó junto a Carlos Vives en las escenas de Escalona, donde encarnó a Juana Arias, ‘la Patillalera’. Se hizo amiga de Egidio Cuadrado y todas las noches llegaban él y todo el elenco a su habitación de hotel para armar rumbas de antología.

Carmenza se define como un salmón, siempre nadando contra la corriente. Pero no por falta de oportunidades, las tenía todas, pero eran tan estrictas y predecibles que se le convirtieron en camisa de fuerza. Fue una niña rica y consentida, la menor de cinco hermanos. Su abuelo Ulises Galofre fue un solemne capitán de barco que navegaba por el río Magdalena, tenía casa en El Cabrero, al lado de Rafael Núñez. Su abuela materna murió cuando su mamá tenía nueve meses y su abuelo Enrique Gómez Pombo era como un lord inglés educado en Londres.

Guillermo y Emilia fueron sus papás. Y fieles a eso tan cartagenero de que todo queda en familia, el hermano de su padre, el tío Manuel Gómez, se casó con la hermana de su mamá, Margoth. Sus tíos se mudaron a Nueva Orleans y allá nació Carmenza en 1952. Su madrina fue Tera Pizarro de Angulo, creadora del Reinado Nacional.

Con frecuencia la charla se le corta por el llanto frente a algún recuerdo, por el relato de una injusticia, el cáncer o el alzhéimer de una de sus amigas de infancia o esa historia que a los ocho años le hizo reconocer la muerte.

Alicia, una de sus amiguitas de la cuadra, la invitó a su primera comunión. “La tenían tendida en una chaise longue, vestida de blanco, y los demás festejando. Tenía leucemia y esa misma noche murió. A los niños no nos dejaban acercarnos a la muerte. Yo miraba por entre los árboles. Seguía con el vestido de la primera comunión, con unos cirios blancos, muy bella, con trenzas. Desde entonces pensé que me iba a morir muy joven y que era muy doloroso. Siempre que me acuesto, pienso que será el último día”.

También aprendió de inequidad en esos tiempos. A los diez años murió una compañera negra de un barrio muy pobre. “Mi papá me mandó al entierro. La estaban velando en la sala, con hielo debajo de la mesa donde la tenían, para que no se descompusiera el cuerpo”. Después, en el colegio, pidieron el registro civil de nacimiento, para ver quiénes eran hijos naturales y no recibirlos.

En televisión lo primero que hizo fue la novela Teresa Valverde (1979). Luego vendrían El bazar de los idiotas, El faraón, Azúcar, La casa de las dos palmas y La costeña y el cachaco, entre muchas más. Durante esta última, grabada en Santa Marta, cada quince días enviaba un paquete con su ropa de lino para que la empleada, Ludys, se la lavara en Bogotá y se la reenviara. Es quisquillosa con el aseo; hace dos meses recorrió Portugal, y antes de iniciar el viaje empacó en la maleta una barra de jabón de coco, un platón y un frasco de detergente líquido, para lavar en los hoteles.

En el 2006 posó desnuda como la Venus naciente de Botticelli para el lente de Dora Franco, en un proyecto titulado Mujeres sin fecha de vencimiento, que reunió a doce, entre las que también estuvieron Patricia Ariza, Vicky Hernández, Florence Thomas y Gloria Triana. “Fue una protesta artística contra los estereotipos de la belleza comercial”. Alguna vez, un grupo de políticos costeños le ofreció el Ministerio de Cultura: “No me interesa ni estoy preparada”.

Hace dos semanas vino de los Montes de María, donde fue jurado del festival audiovisual que, como manifiesto de paz, hace Soraya Bayuelo en esos territorios que siguen padeciendo la violencia. Estudia la obra Bakunin sauna, del dramaturgo uruguayo Santiago Sanguinetti, mientras lee La clase de griego, de la reciente Nobel coreana Han Kang, y espera que vuelva en temporada Chavela por siempre Vargas, donde actúa y canta interpretando a la artista. Esta es Carmenza Gómez.

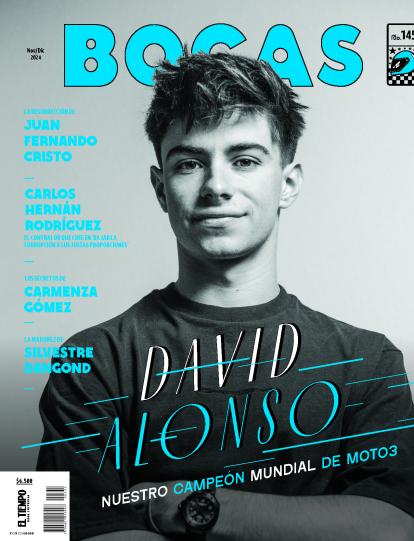

El campeón mundial David Alonso es una de las portadas de la nueva edición de la Revista BOCAS.

Foto:Camilo Rozo / Revista BOCAS

¿Por qué nació en Nueva Orleans?

Mi hermana Emilia Belén, que me lleva cinco años, nació ochomesina, el 11 de abril del 48. El parto se adelantó porque los disturbios de El Bogotazo se replicaron en Cartagena. Mi mamá comenzó a sangrar del susto. Le recomendaron no tener más hijos. Cuando quedó embarazada de mí, mi papá la mandó a Nueva Orleans para recibir mejores cuidados. Entonces no había ecografías y no se sabía el sexo anticipadamente. Querían un hombre y como mis tíos no podían tener hijos pensaron que si nacía mujer me dejarían con ellos. Cuando mi papá me vio en la cunita del hospital, cambió de opinión.

¿No le generó trauma saber que la iban a ‘regalar’?

Eso nunca se ocultó. Mi papá lo volvió un relato bonito que contaba casi como un chiste. Me dijo: “Te vi, tenías el pelo bonito y abundante, en medio de todos los gringuitos calvos”.

Sus hermanos estudiaron fuera, ¿usted por qué no quiso irse?

Mi personalidad me hace buscar algo seguro. Como ahora, que me gusta mi casa. Soy muy desorientada, me pierdo fácilmente. Tengo pasaporte gringo, fui muchas veces, pero nunca tuve el sueño americano.

¿Cómo le sentaba eso de estudiar con franciscanas en el Colegio Biffi, de señoritas?

Siempre he sido muy dormilona y detesto madrugar. Me quedaba dormida bajo la ducha. Me recogían a las seis de la mañana porque el colegio era en Ternera. Me llevaba el uniforme en la mano y me terminaba de vestir en el bus.

Debió ser una educación muy conservadora…

Siempre perdía costura, porque soy muy mala para lo manual. Soy zurda y eso se consideraba un defecto con connotación antirreligiosa, como demoniaca. Me decían que era manicagada. Me hacían sentir excluida y yo creía que era torpe. Las monjas me amarraban la mano. Les cogí fastidio a esas clases porque todo está hecho para la gente derecha: las tijeras, la guitarra, los utensilios para comer. Había un orfelinato de niñas que recogían las monjas de La Presentación. Mi mamá llevaba mi trabajo para que me lo terminaran. Cuando había clase de anatomía se saltaban los genitales. Nunca nos enseñaron cómo se tenían los hijos. Las que hacían la diferencia eran las monjas europeas, que trajeron las artes, la filosofía. La madre Edeltraud, alemana, marcó mi formación.

¿Por qué?

Cuando llegó, me metió enseguida al grupo de teatro. Montamos Otelo. Yo era Otelo. Mi tío, el capitán Cervantes, me prestó un sable que era más grande que yo.

¿Y el contacto con la lectura?

Mis papás, mis hermanos o mis ayas me leían cuentos para dormir. En la Librería Mogollón, yo tenía firma y podía sacar lo que quisiera. Leí El Quijote muy chiquita y me reía a carcajadas. Lo primero de García Márquez fue La hojarasca, porque lo llevó Beatriz Barcha, pariente de Mercedes –esposa del escritor–, que estudiaba con nosotros.

¿Qué otros libros la impresionaron?

Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, de Henry Miller. Pero el libro más erótico para mí fue Por quién doblan las campanas, de Hemingway. Por esas imágenes del soldado y María recostados en la montaña, mirando al cielo, con la descripción de ese amor. En mi casa había libros de Chesterton. A mi mamá le gustaba todo lo que tuviera que ver con el Holocausto. Leí Dostoievski muy niña. Y de mis favoritos: La Biblia y Las mil y una noches.

¿Cómo fue el descubrimiento de la sexualidad?

Muy tarde, porque la virginidad era un valor. Y lo acataba porque no me generaba conflicto. Casi hasta los 16, que me fui para Bogotá, pensaba que los hijos se tenían con un beso (ríe). Creí en el Niño Dios hasta grande. Siempre pedía cien cuentos, una bicicleta, medias, mocasines, faldas, pistachos, chocolates. ¡Todo me era dado!

"La virginidad era un valor. Casi hasta los 16, que me fui para Bogotá, pensaba que los hijos se tenían con un beso", dice Carmenza Gómez.

Foto:Ricardo Pinzón / Revista BOCAS

¿A qué jugaba?

Daba largos paseos por la bahía. Desde entonces me fascinan el mar y los atardeceres. Adoraba la quietud que solo se interrumpía cuando llegaba un barco, con los cañonazos al ingreso y la gente agitando pañuelos. Por eso me gusta la canción de Joe Arroyo: Como me gusta mirar los barcos en la bahía / que saben que fuiste mía, que saben a dónde estás.

¿Qué se imaginaba?

Con cinco amigas del colegio, como a los ocho, tuvimos un proyecto de huida. Lo llamamos ‘Operación Tomate’. Creo que era de tanto leer La isla del tesoro, Tom Sawyer, Robinson Crusoe. La Biblia era un libro de aventuras. Eso de la multiplicación de los panes, que el agua se convirtiera en vino, lo de ‘Lázaro, levántate y anda’, los milagros, Moisés separando el mar, el Arca de Noé… ¡Era lo máximo! Cada una tenía su alcancía, que era un chancho de barro, y ahorrábamos. El plan se desvaneció porque quién nos iba a admitir en un barco.

¿El cine también alimentaba ese mundo de imaginación?

Claro. Me llevaban mucho y desde los trece iba al taller de cine que dictaba Hernando Salcedo Silva. Recuerdo la primera película para grandes. Tenía 14 años, me puse ropa de mi mamá, tacones y me pinté la boca. Fui con una amiga del colegio, también disfrazada. Vimos Un hombre y una mujer, de Claude Lelouch. Era una historia de amor linda entre Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant, con una música nostálgica y esa escena del viaje en carro, con la pañoleta al viento.

¿Por qué es tan musical?

Mi infancia y Cartagena siempre fueron musicales. Mi papá fue presidente del Club Cartagena. En noviembre llevaban las mejores orquestas. Me colaba por las noches en las fiestas de grandes. Conocí a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán y al Joe Arroyo. Los domingos nos llevaban a misa, muy elegantes. Después íbamos a comer empanadas y terminábamos oyendo las retretas, esas papayeras de vientos, que tocaban en el Parque Centenario. Me crie con música francesa, italiana, ópera, clásica. Todavía, los domingos pongo el Réquiem de Mozart, el de Verdi, de Preisner. En Navidad escucho El Mesías de Haendel. De niña me metí a clases de italiano, francés, inglés. No aprendí a hablar, solo lo hacía para conocer las canciones en otros idiomas.

¿Por qué creía que Carmen de Bolívar se la había compuesto Lucho Bermúdez a usted?

En casa me decían Carmen. En el club, mi papá se la pedía a Lucho y me sacaba a bailar. Una vez lo llevaron a mi casa y varias veces la tocó para mí.

¿Por qué la fascinación con la ópera?

Mi canción de cuna fue Casta diva, por María Callas, que le encantaba a mi mamá. Cuando ella murió, al llegar de Cartagena lo primero que hice fue escuchar La mamma morta (llora). La ópera era una manera de desahogarme, porque me gustaba el grito, pero no un grito seco y áspero sino vuelto canción, como una voz liberadora. En el colegio y en la universidad la gente me recuerda porque me sabía las arias. Cantaba Una furtiva lágrima y Carmen. Me decían que siempre estaba feliz porque cantaba, y yo cantaba de desesperación.

Silvestre Dangond también es portada de la nueva edición de la Revista BOCAS.

Foto:Giorgio del Vecchio / Revista BOCAS

¿Por qué?

(La voz se le corta de nuevo) Esa ha sido una constante, porque hay algo en mí que no encaja. Hay un poema de Pessoa que me fascina: Vivir es no conseguir. Pasó mucho tiempo para saber que tengo una condición que es PAS (persona altamente sensible). Cuando me llevaban a conciertos de música clásica lloraba todo el tiempo. Me reía en los entierros, en las reuniones. Había una amiga de mi mamá que se orinaba siempre. Ella le ponía una silla que no se fuera a dañar. Yo me atacaba de risa. Otra llegaba empolvadísima y yo gritaba “llegó la cucarachita Martínez”. Siempre recibí patadas por debajo de la mesa, pellizcos.

¿Qué figura fue fundamental en su familia?

Mi abuela paterna, Belén. Cuando tenía 50 años viajó en barco a Panamá para que la operaran de cataratas. Hubo un problema con la presión de sus ojos y regresó ciega. Era una mujer muy positiva, bella. Vivía en Castillo Grande, frente al Club Naval. Mi papá me llevaba todas las tardes. La sentaban en su mecedor vienés, con sus anteojitos de carey, tenía heliotropos que olían rico, se perfumaba y masticaba un palito de naranja para el aliento. Hacía bolitas de tamarindo que nos daba mientras jugábamos. Guardaba, amarradas con una cinta, las cartas que le mandaban los nietos e hijos que vivían en Estados Unidos, Filipinas. Yo era la secretaria y le leía. Tuvo un taller de costura, fue dueña de la joyería Méndez y Gómez.

¿Qué le leía?

Le gustaban mucho Nocturno, de José Asunción Silva; los poemas de Amado Nervo y de Rubén Darío –recita–: Margarita está linda la mar, / y el viento, / lleva esencia sutil de azahar; / yo siento / en el alma una alondra cantar; / tu acento: / Margarita, te voy a contar / un cuento… Cantaba boleros de Agustín Lara: Acuérdate de Acapulco / de aquellas noches, María Bonita, María del alma / acuérdate que en la playa / con tus manitas las estrellitas / las enjuagabas. Por ella me fascina que me cuenten historias, dormirme oyéndolas.

¿Qué ídolos cinematográficos tenía?

Cantinflas fue el primero, porque me llevaban a todas sus películas. Cuando fue jurado del Reinado (1962), yo tenía nueve y Tera Pizarro me llevó a conocerlo. Le dije: “Me río mucho con usted”. Fue muy amable, nos tomamos una foto y me dio su autógrafo. Luego me volteé y le pregunté a Tera “¿Por qué tiene las orejas tan grandes?”. Le cubrían hasta el final del cuello. También conocí a Troy Donahue y a Marlon Brando, cuando filmó Queimada (1968).

¿Cómo llegó a Brando?

Uno podía bajarse del bus del colegio cuando iba a donde el dentista. Falsifiqué las firmas en el permiso. Se alojó en la casa de ‘la Gorda’ Escobar, una amiguita, frente al malecón, en Bocagrande. Estaba sentado en la sala, malhumorado. Lo miraba sin parpadear. Me mandó sacar. Volví más veces; y entre más me rechazaba, más lo quería ver.

¿Si era guapo?

Buenmocísimo. Como un ser sobrenatural, un Neptuno. Lo había visto en Nido de ratas.

¿Tera Pizarro no le propuso ser reina?

A una hermana, sí. A mí no porque me fui a los 16. Cuando estudiaba en la Javeriana, Madame Crepé me propuso ser Señorita Bogotá. Me eché a reír. Tera fue de las primeras mujeres trabajadoras que conocí. Era administradora de hoteles, vendía casas, era acudiente de muchas familias del interior que tenían sus hijos en la Armada. Hacía unas obras sociales bellísimas en el Club de Leones, donaba operaciones a gente sin posibilidades.

Salir de Cartagena, ¿tenía que ver con huirle a ese destino de mujer de sociedad?

Claro, porque había que vivir alrededor del club, ir al baile de presentación, casarse con alguien conocido y de Cartagena. A mis hermanas, después de estudiar en Estados Unidos las mandaron a Inglaterra y Francia. En París fueron a una escuela para señoritas. Las llevaban a exposiciones, desfiles de moda, aprendían francés, comportamiento, recorrían Europa. Cuando volvieron las presentaron en el Club Cartagena, como diciendo que estaban disponibles para casarse.

¿Cómo convenció a sus papás de salir para Bogotá?

Mi papá me propuso que me quedara hasta los 18 y luego podía ir a cualquier parte del mundo. Me rebelé. Si no me dejaban, pensaba escaparme. Mi mamá lo convenció y llegué a donde unos tíos, en el norte. Tenía mi habitación, me mandaban a estudiar en carro con chofer, íbamos a comer al Restaurante Eduardo, me llevaban al Tequendama, vi a Olga Guillot; pero era una jaula de oro. Claro, estaban cuidando mi virginidad. Me aburrí y me recibió una amiga cartagenera de mi mamá. Viví con sus dos hijos varones y las dos mujeres, Carmen y Ángela. Fueron los años más felices. Carmen estudiaba en el Marymount y hacía teatro.

¿Ya tenía noviecitos?

En 1970 entré a Filosofía y Letras en la Javeriana. En la primera clase vi a Jorge Holguín Uribe y quedé flechada. Era de los pocos que tenían carro, un Zastava. Había estudiado en el Helvetia y venía de un kibutz en Israel. De familia de presidentes, sabía inglés, francés, hebreo, era matemático y profesor universitario a los 17. Hacíamos yoga, tomamos clases con el gurú Maharaj Ji cuando vino, y fuimos al concierto del gurú Ravi Shankar, que ya había grabado disco con George Harrison. En su casa me recibieron muy bien y me presentaban como la novia de Jorgito. Pero nunca me agarraba un dedo. Al año y medio me armé de valor. Ángela y Carmen me dieron tres whiskies a las tres de la tarde. Cuando le pregunté qué pasaba, me miró y me dijo: “Soy homosexual”. Yo esperaba cualquier cosa, menos eso. Sentí que me habían roto por dentro. Era la imposibilidad total del amor. Lloré una semana seguida.

¿Se separaron del todo?

Me pidió que no lo abandonara. Después descubrieron en su casa que era gay y lo mandaron por todo el mundo a terapias de reconversión. En una de tantas, salió en sus dibujos una figura femenina que era yo. Su papá, Jorge Holguín Pombo, me citó en la oficina. Me dijo: “Tú puedes hacer más por él que cualquier psicólogo”. Creo que me estaba pidiendo que me acostara con Jorge. No dije nada y me fui. Vivió en muchas partes y murió de sida en Copenhague, en 1989. Me enteré por la prensa, estando en Leticia, mientras grababa La vorágine.

Arrancó con pie izquierdo su vida amorosa…

Después me metí con Enrique Ordóñez, líder del partido comunista en la Javeriana. Leíamos a Mao Tse-Tung y El capital, de Marx. Y yo lo que quería era que me dieran un beso. Me invitaron al matrimonio de una amiga, me puse elegantísima, me recogió y me montó en un bus para ir a la fiesta. Un día fuimos a cine en Chapinero y vimos Anónimo veneciano. No me agarró ni una mano. Al salir le terminé. Después apareció Miguel (Torres, director del grupo El Local).

¿Ya actuaba?

En la Javeriana me metí al coro, la tuna y el grupo de teatro. Hubo un festival universitario y montamos una obra basada en el Canto general, de Pablo Neruda. Invitaron a directores reconocidos: Jorge Alí Triana, Eddy Armando, Ricardo Camacho y Miguel Torres, que estaba en primera fila y no me quitaba la mirada.

¿Cómo la conquistó?

Con su inteligencia. Me mostró el lado popular de Bogotá, a Julio Jaramillo, Alci Acosta, las cantinas. Me llevó a unos restaurantes como Los Huesos de Marrano, Doña Herta, Refugio Alpino, otros en el centro de amigas húngaras, polacas, alemanas. Me invitó a El Local, estaba montando La cándida Eréndira y su abuela desalmada. Llegué a encargarme de la taquilla en los conciertos de El Son del Pueblo, el grupo musical del Teatro Libre. Conocí a César Mora, Bruno Díaz, Luces Velásquez. Él no había encontrado actriz para la abuela. Me pidió preparar una escena. Hice la improvisación frente a todo el grupo. Le encantó, pero cayó muy mal en los demás, pues yo tenía 23 años y todos querían ser la abuela.

"Antes de casarnos, quedé embarazada de Miguel, con anticonceptivos y todo. Él se había ido a Alemania. Fue un calvario conseguir un sitio seguro para abortar y no sufrir la experiencia de otras amigas a las que les habían perforado el útero".

Foto:Ricardo Pinzón / Revista BOCAS

Además era una aparecida…

Una aparecida burguesa. Me hicieron avergonzarme. Había unos estereotipos, porque para ser inteligente había que ser fea. Pero qué le vamos a hacer, yo nunca tuve que trabajar para estudiar, cursé dos carreras en la Javeriana –la otra fue Psicología–, no tuve que dormir en el piso de un inquilinato en La Candelaria y de vacaciones iba a Europa.

¿Cambió para encajar?

Nunca me mimeticé. Procuré ser discreta, pero con vergüenza. Para interpretar a la abuela llevaba mis joyas, mi máquina Olivetti… todo me lo robaron.

¿Se fueron a vivir juntos?

Estuvimos cinco años de amores. Cuando me invitó a vivir con él, le dije que no. Así que propuso que nos casáramos por el rito que quisiera. Dije: católico y en Cartagena. Me reuní con mis papás en Medellín, fue Tera. Les dije que él no tenía un peso ni iba a tener. Mi papá me dijo: “La plata no hace la felicidad pero ayuda mucho. Todo lo has tenido en exceso. Sufrirás mucho en la pobreza; pero si es tu voluntad, te apoyo. ¿Cómo quieres el matrimonio?”. Respondí que privado y por la mañana. Fueron cien personas, en la iglesia del Perpetuo Socorro. Miguel llegó peluqueado, con traje y les cayó muy bien.

¿Por qué se separó?

Me aburrí a los cinco años. Teníamos un matrimonio cheverísimo, pero a mí siempre se me pasa el tiempo. Terminaba de grabar y me iba a cantar al bar de Álvaro Ruiz. Me daban las siete de la mañana. Una vez me fui con Lucero Gómez a La Casa del Gordo (Benjumea). Las placas de su carro eran parecidas a las de uno robado. Nos llevaron al CAI del barrio El Castillo. Al rato llegó un camionado de putas y travestis. ¡Fue la maravilla! Yo estaba haciendo un personaje de puta y me convertí en el ídolo. En una libretita anoté los mensajes que ellas necesitaban darles a sus familias, como que llevaran a los niños al colegio, que no se les olvidara darles la leche, organizarles la lonchera... Cuando llegué a la casa, Miguel ya había llamado a la morgue. Después le dije que no servía para estar casada. Cuando se fue me quedé con un hueco de tristeza, desolación y abandono, pero sin arrepentimiento.

¿Cómo fue lo de la anorexia?

Antes de casarnos, quedé embarazada de Miguel, con anticonceptivos y todo. Él se había ido a Alemania. Fue un calvario conseguir un sitio seguro para abortar y no sufrir la experiencia de otras amigas a las que les habían perforado el útero. Miguel llegó el día que tenía la cita. Lo recogí en el aeropuerto, le dije: “Estoy embarazada, pero voy a abortar ya”. Me pidió que lo tuviéramos. Pero era una decisión tomada y no quería un hijo. Después me dio una anorexia muy fuerte. Aunque no tengo creencias religiosas, creo que me autocastigué.

Carmenza Gómez confiesa que nunca se ha arrepentido de las decisiones que ha tomado en la vida.

Foto:Ricardo Pinzón / Revista BOCAS

¿Se ha arrepentido?

Jamás. Me ratifiqué en eso. ¡Qué encarte! No hubiera sabido cómo tener vida propia y ser una buena mamá.

¿Cómo se volvió atea?

En la universidad. Me di cuenta de que era más complicado creer en un dios siendo consciente de tanta desigualdad.

¿Le generó alguna censura revelar que fumaba marihuana?

Social y familiar. Fumar marihuana no es ser marihuanero, como tomar tres tragos no es ser alcohólico. A los 37 años fumé en un cañaduzal durante una grabación y me fascinó. Nunca he fumado sola; la marihuana para mí es social, para conversarla.

¿Volvería a hacer el video en apoyo a Petro?

Sí. Le estuve apostando a una manera diferente de hacer las cosas.

¿Y ha sido un intento exitoso?

Ha habido tanto escollo en el camino, tanta noticia negativa, que es difícil para cualquiera gobernar así. Y eso sumado a una manera poco atractiva de Petro, a esa manera de comunicar que no es la más adecuada. Es soberbio, se le va la mano, acusa; pero lo tienen acorralado. No es el gobernante perfecto, pero los otros tampoco han sido los ideales.

¿Le duele que sus papás no la hayan visto actuar?

Un tiempo pensé que no me importaba (la voz se le quiebra). Hoy siento que el primer reconocimiento en cualquier camino es el de los papás. Esa debe ser una sensación bella, determinante y de seguridad. Después de que mi mamá murió, una hermana me mandó un sobre de manila que le encontraron. Había recortes de prensa y programas de teatro que tenía guardados.

Carmenza Gómez confiesa que descubrió la marihuana en la grabación de una telenovela y que todavía la consume socialmente.

Foto:Ricardo Pinzón / Revista BOCAS

Siendo tan sensible, ¿se ha imaginado su muerte?

Mucho, y me he llorado a mí misma. La muerte es atractiva. He pensado en el suicidio varias veces a lo largo de mi vida. Cuando lo negativo del mundo me puede, pero nunca lo he intentado. Cuando estoy desencantada y avergonzada de ser humana, el arte me salva. Pero creo que me olvidarán fácilmente, pues uno no es importante, y no es que me menosprecie. Lo importante es la vida, vivir. Cuando tuve contestador automático –tiene celular solo hace cuatro años– guardaba varios mensajes con la voz de gente que quería recordar.

DIEGO LEÓN GIRALDO

REVISTA BOCAS

.png) hace 5 meses

52

hace 5 meses

52

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·