Hizo la fotofija de 50 películas colombianas. Es impulsivo, aventurero y de risa contagiosa. Este maestro de la imagen en claroscuro confiesa haber vivido intensamente. El incansable fotógrafo del Grupo de Cali, donde brillaron Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayolo, entre otros, también ha sido actor, camarógrafo, amigo de excesos en sus días de rumba creativa, y jardinero enamorado de sus plantas. Sus fotos han sido exhibidas en Colombia y Europa. Con ustedes, Eduardo ‘La Rata’ Carvajal, el cronista visual de Caliwood y el dueño de la memoria iconográfica del último medio siglo del cine colombiano. Esta es su entrevista con Revista BOCAS.

Conforme a los criterios de

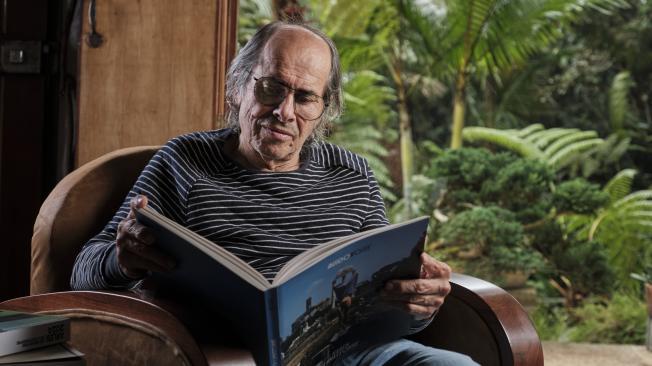

‘La Rata’ Carvajal es un animal del cine en el vasto sentido del término. No solo fotografió miles de escenas y trasescenas a la largo de cincuenta años. También actuó en papeles secundarios o como mero figurante, participó en la búsqueda de locaciones para los rodajes, filmó castings de aspirantes a actores y trabó amistad con cineastas que respetaron siempre su libertad dentro de un set de grabación. Tal familiaridad con el mundo del celuloide, primero, y del video, después, está plasmada en sus fotografías, pobladas de cientos de personajes, desde luminotécnicos hasta estrellas rutilantes y actores naturales, pasando por directores, sonidistas y maquilladores. Su larga trayectoria haciendo la fotofija de películas colombianas como Agarrando pueblo, La mansión de Araucaima, María Cano, La vendedora de rosas, La virgen de los sicarios o Sumas y restas, está debidamente digitalizada y catalogada en un archivo de 30.000 fotogramas con sus respectivos datos técnicos cada uno: fecha, lente, película fotográfica, nombres. No quedó un solo personaje sin identificar. Fue un trabajo minucioso a cargo de la archivista Camila Trejos. Los restantes 10.000 negativos de su patrimonio fotográfico, aún sin clasificar, versan sobre otros temas: cementerios, vitrinas, las marchas estudiantiles del 71, sus años neoyorquinos o la naturaleza.

La Rata Carvajal es un verdadero fotógrafo de leyenda en el cine colombiano.

Foto:Alfredo Camacho / Revista BOCAS

Pocas cosas han tenido un impacto más potente en la vida de ‘La Rata’ Carvajal que el rock y la naturaleza. No es ateo, dice, porque ve a Dios en su colección de 300 discos y en los árboles y el jardín que ha cultivado con esmero alrededor de su casa desde mediados de los años setenta. La colina sobre la cual se asienta Casa Yarumo, como bautizó su hogar unipersonal, era un peladero cuando compró el terreno. Hoy es un bosque exuberante. A su refugio ubicado a 40 kilómetros de Cali llegaban en otros tiempos almas disolutas ávidas de fiesta. Si Casa Yarumo hablara, suspira ‘La Rata’, cuántas cosas contaría.

Blow-Up, la película de Antonioni protagonizada por un fotógrafo, afianzó su decisión de consagrarse a un arte que Susan Sontag definió como registro de lo aparente e instrumento de despersonalización. Su sensibilidad empírica se refinó en un laboratorio de la Universidad del Valle, donde aceptó ser asistente voluntario de un fotógrafo avezado que le enseñó a manejar distintas cámaras y a preparar los químicos para revelar. En 1971, urgido por experimentar nuevos caminos en la fotografía, fue a parar a Ciudad Solar, lugar incónico de la contracultura caleña. Allí conoció a Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y Luis Ospina, la cúpula trinitaria de una movida artística que algunos llamamos Caliwood con provinciana hipérbole. ‘La Rata’ prefiere referirse a su mítica cofradía como “el Grupo de Cali”. En aquel ambiente creativo halló refugio, creyendo que la magia de Ciudad Solar duraría más tiempo del que en efecto duró.

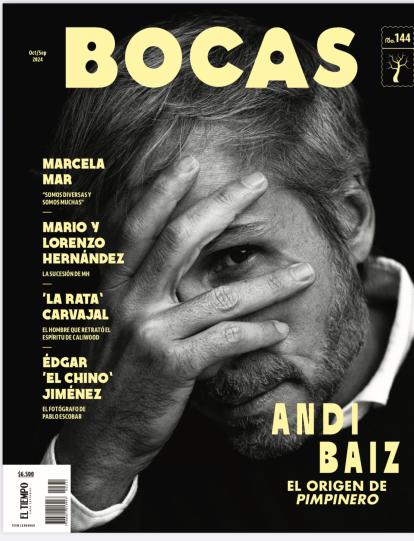

La nueva edición de BOCAS tiene dos portadas en calle: el director de cine Andi Baiz y la actriz Marcela Mar.

Foto:Juan Pablo Gutiérrez / Revista BOCAS

Su apodo nació por la forma de escabullirse en los rodajes. Hacía sus fotos sin interferir, pisar un cable, tapar una luz o desconcentrar a los actores. En silencio, con máximo sigilo y agilidad, como un roedor en torno a su presa.

A cada rodaje llegaba puntual, con tres cámaras, una cafeterita italiana y una estufa pequeña de camping para prepararse espressos bien cargados y brindar uno que otro entre la gente de producción.

La última película en la que hizo fotofija fue Lavaperros, de Carlos Moreno, rodada en Cali en el 2018. Poco tiempo después le vino una racha de mala salud que lo obligó a posponer proyectos. Pero ‘La Rata’ ha vuelto. En el 2023 lanzó un fotolibro que ya va por la segunda edición: Un mundo de Andrés Caicedo, compuesto por un centenar de imágenes de su cosecha, entre retratos del autor de ¡Que viva la música!, fotos grupales, encuadres y detrás de cámaras del rodaje del fallido film Angelita y Miguel Ángel (1971). Ahora espera publicar otro libro con una robusta selección fotográfica que abarcará su trabajo en largos, cortos y mediometrajes.

Hablé con el maestro Eduardo Carvajal –no soy tan confianzudo para decirle ‘Rata’– poco después de que llegara de Europa, donde asistió a una exposición sobre el Grupo de Cali. Me atendió tumbado en la cama, porque debía tener el pie en alto, convaleciente como estaba de un accidente que sufrió en Arles, Francia. La mala suerte quiso que, en el momento en que iba a subirse a un carro, el conductor arrancara antes de tiempo y una llanta le pisara un pie. Tres fracturas le hicieron cambiar su agenda para ir a operarse en Barcelona, donde vive Catalina, su hija. Desde entonces ha tenido que moverse en silla de ruedas.

"Yo me tomo un Campari todos los días para abrir el apetito. Por andar en silla de ruedas, ahora me mantengo muy cansado", dice Carvajal.

Foto:Alfredo Camacho / Revista BOCAS

Los años febriles de Caliwood quedaron en el pasado y, por fortuna, en sus fotografías. Ha pasado más de medio siglo desde el inicio de aquel jaleo de excesos al que ‘La Rata’ sucumbió por entero, y ahora helo aquí, sobreviviente de miles de noches sin fin, dos cánceres y un pisotón de una llanta francesa. Pero sonriente, afirmando sin sombra de duda que ha sido un hombre feliz.

Su admirado Cartier-Bresson dijo: “Tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotos”. ¿Recuerda cuáles fueron sus primeras fotografías?

Sí, las tomé en Pance. Había la costumbre de ir en familia los fines de semana a comer sancocho a orillas del río. Mi papá y yo hacíamos las fotos del paseo. Yo debía tener unos diez años. Mi padre era arquitecto y le gustaba la fotografía. Tenía una cámara pequeña. En la casa siempre había un rollo listo para el registro familiar. Yo acompañaba a mi papá a llevar los rollos a revelar en un almacén grande, y me quedaba mirando las vitrinas llenas de cámaras. Me entusiasmaba dejar el rollo, recogerlo y ver cómo habían quedado las fotos.

¿Cómo nació su otra gran pasión, el rock?

Cali era epicentro de las multinacionales y estaba llegando mucha gente de afuera. Vivíamos en Santa Isabel, un barrio muy nuevo del sur al que llegaron los norteamericanos de las grandes compañías. Eso influyó en mi gusto por el rock desde el final de la niñez. Empecé a coleccionar discos que les encargaba a los vecinos gringos. Tengo una colección grande de discos de rock de los sesenta.

Carne de tu carne, de Carlos Mayolo.

Foto:'La Rata' Carvajal / Cortesía especial para Revista BOCAS

¿El gusto por el cine también comenzó por aquel entonces?

Un poquito después. Vivíamos a cinco minutos del Teatro San Fernando, donde más tarde funcionó el Cine Club de Cali. Iba religiosamente los domingos a matiné con los amigos de la cuadra. Solo veíamos cine comercial. Después fue que empecé a ver cine de verdad, verdad, gracias a Andrés (Caicedo), que organizaba unos ciclos interesantísimos por director, género o país. Por él conocí el cine de Truffaut y de Hitchcock, pero programaba de todo: western, cine negro. Uno aprendía viendo la película y escuchando sus análisis.

¿Cuál fue la reacción de sus padres cuando les contó que quería ser fotógrafo?

Les pareció un desastre. “¿Quién puede vivir de la fotografía?”, me decían. En Cali había pocos fotógrafos y todos eran pobres. Era un comercio muy reducido. Estaban los fotoagüitas del parque Santa Rosa, al lado del Teatro Colón. Me imagino que a mis papás no les debía parecer nada chistoso imaginarme trabajando de fotoagüita.

¿En qué momento decidió tomarse la fotografía en serio?

A los 17, cuando me fui de la casa. Alquilé una piecita en el barrio El Peñón y trabajé como mensajero en una empresa de japoneses. Ahorré y me compré una cámara alemana de segunda y dos lentes rusos. Era una cámara muy elemental de rosca, sin expositores. Barata, pero buena. Dejé la mensajería y me puse a hacer fotografía en las casas de los amigos de mis padres. Les hacía fotos a los niños jugando en el jardín sin que se dieran cuenta. Eso fue un éxito. Así logré mantenerme un tiempo. Con esa cámara llegué a trabajar a Ciudad Solar.

¿Qué sabía sobre ese lugar? ¿Qué lo llevó allá?

Yo andaba encarretado en el mundo del hippismo, del rock y de todas esas cuestiones de mi generación. Cuando escuché hablar de esa casa de artistas, fui inmediatamente a conocerla. Había una exposición de un artista caleño, no me acuerdo del nombre. Hernando Guerrero, el fundador, me comentó que tenía un espacio ideal para montar un taller de fotografía. Como venía de aprender bastante en el laboratorio de fotografía en la Universidad del Valle, me sentí suficientemente formado como para ofrecerme a fundar el área de fotografía de Ciudad Solar. Guerrero y Carlos Mayolo me recibieron y empezó la locura.

"A veces pienso que con lo digital llegó a su fin la fotografía. Perdió mucho valor a nivel humano", dice Carvajal.

Foto:Alfredo Camacho / Revista BOCAS

Uno piensa en la leyenda de Ciudad Solar y se imagina una comuna hippie. ¿Cómo era ese lugar tan emblemático de Cali?

Como tengo buena memoria olfativa, lo primero que me acuerdo es que desde la entrada olía a marihuana. Se entraba por un pasadizo. Encima de los cuadros de la galería siempre había chicharritas, uno entraba tocando los bordes de los cuadros buscando una chicharra para prenderla y torcerse. Arquitectónicamente era una casa bellísima, grande, de dos pisos, con un patio central. La gente entraba a conversar, a tomar agua, a parchar, al baño. Entraba tanta gente al baño que el papel higiénico era el Pekín Informa, un semanario de noticias de la Revolución Cultural China. Ciudad Solar era un sitio muy divertido. Fue una especie de incubadora de ideas y talentos. Mucha gente se vinculó al arte allí, empezó por curiosidad y se fue formando. En el patio se proyectaban las películas de 16 mm que escogía Andrés. Ese cineclub fue como la universidad del cine en Cali. Tenía muchos espacios ese caserón. Andrés vivía en una pieza que solo tenía un colchón, un escritorio y su máquina de escribir. Hernando Guerrero, el fundador de Ciudad Solar, vivía en el cuarto principal con Mirta, una princesa indígena otavaleña que conoció en Ecuador. Muy linda. Phanor León, el artista plástico, tenía su taller en otra pieza, y en otra vivían el cineasta Pakiko Ordóñez y Pilar Villamizar, que actuó en la película Angelita y Miguel Ángel.

¿Qué tipo de trabajos empezó a hacer al aterrizar en Ciudad Solar?

Lo primero fue una serie de fotos de piezas precolombinas. Un chileno, mecenas de Ciudad Solar, que traficaba con precolombinos, sobre todo de la cultura Tumaco, nos conectó con unos guaqueros que nos llevaban las piezas para hacerles fotos. Las piezas se exhibían en la galería del primer piso de Ciudad Solar y las fotos servían como material de mercadeo para atraer compradores.

Foto del premiado cortometraje Alguien mató algo, de Jorge Navas.

Foto:Alfredo Camacho / Revista BOCAS

¿Cuál fue la primera película que fotografió?

Angelita y Miguel Ángel. Cómo no iba a ir a un rodaje con todo ese cine que estaba viendo, si nos la pasábamos hablando de películas, oyendo a Mayolo, viendo las revistas de cine que traía Luis Ospina. Un rodaje para mí era el corone. Me imaginaba haciendo cine. Cuando Mayolo y Andrés iban a rodar Angelita y Miguel Ángel, me aceptaron como voluntario. La base era Ciudad Solar, pero la idea era rodar en varias partes. Al final del primer día de rodaje pensé: “Yo no puedo ser un cargatrípode”. Porque eso fue lo que me pusieron a hacer. Entonces al día siguiente llegué con mi cámara, le pasé el trípode a un personaje cuyo nombre no diré y dije: “Esto hay que documentarlo”. Esa fue mi primera fotofija. Tengo más de 200 fotos de ese rodaje. Un rodaje muy primitivo.

Que resultó un fracaso, una película inconclusa.

Fue un desastre, una frustración muy berraca. Un día llegué temprano con mi cámara al rodaje, pero los directores nunca aparecieron. Mayolo y Caicedo se habían peleado. Ya no se iba a hacer la película. Y no se hizo. Ni Andrés ni Mayolo dieron luego ninguna explicación. Fue muy traumático para mí.

"Empecé a trabajar con fotografía digital en la película La sangre y la lluvia, de Jorge Navas. Pasar de lo análogo a lo digital fue un salto cuántico. Eso fue una verdadera locura", dice Carvajal.

Foto:Alfredo Camacho / Revista BOCAS

¿Por qué se acabó Ciudad Solar?

Porque Hernando Guerrero, que era militante de la JUCO, se fue para París y dejó la casa en manos de unos mamertos del Partido Comunista horribles, que nos dijeron que si no hacíamos arte comprometido, no podíamos seguir en Ciudad Solar. Yo me abrí, por supuesto. Esa casa se volvió muy decadente. Creo que ahora es un inquilinato.

Después trabajó en la agencia de publicidad de Hernán Nicholls. ¿Fue una etapa importante en su carrera?

Muy importante. Allá me llevó, creo, Mayolo. Les hacía asistencia a Mayolo y a Poncho (Luis Ospina), a veces les hacía cámara para los comerciales. Tocaba hacer muchas cosas. También era ayudante de laboratorio de Fernell Franco, el fotógrafo. Trabajé en Nicholls unos ocho años. Ahorrando parte del sueldo compré este terreno donde vivo, que costó 26.000 pesos. Barato para la época. Ahora está lleno de casas y restaurantes y se volvió un sector famoso. Hicimos muchas campañas para grandes marcas con Nicholls, que era la agencia más importante de Cali. Hernán era un tipo supercreativo y culto. Yo creo que fue el mejor publicista de Colombia en su momento. Te digo un par de sus eslóganes: “Vaya al grano, vaya al Banco Cafetero”; “Carvajal hace las cosas bien”.

Pura sangre, de Luis Ospina.

Foto:Eduardo 'La Rata' Carvajal / Especial para BOCAS

¿Cómo se ganó su lugar de total libertad en el oficio de fotofija para cine?

En el rodaje de La vendedora de rosas, Víctor Gaviria decía que el fotofija era el poder oculto en el rodaje, el que tenía derecho a todo, a opinar y a hacer cambiar decisiones de la producción. El único personaje independiente en los rodajes es el fotofija, que además se da cuenta de todo lo que pasa alrededor. Yo inventé algo que fue la fotofija para la historia misma, no solo para la promoción posterior de la película. Si uno hace la fotofija típica, que es la que piden los productores, toca fotografiar a las estrellas bonitas y todo lo que te pidan. Hice muchas fotos detrás de cámaras, no las foticos bonitas para la producción. O hacía las foticos bonitas, pero a mi estilo, con mis encuadres. Y nunca recibí consejos. La gente que trabajaba conmigo por lo general sabía que no podía decirme “quiero esta foto así o asá”. En una película, un director muy conocido empezó a pedirme una fotico así con tal actriz, una con el actor. Al segundo día renuncié. “No vine a hacer fotos sociales”, le dije a la productora.

Carvaja recuerda la muerte de Andrés Caicedo: 'Yo iba caminando, no me acuerdo para dónde, y pasé frente al edificio Corkidi, en la Avenida Sexta. Había policía y curiosos. Pregunté qué pasaba y alguien dijo: “Se mató el peludo que vivía ahí”'.

Foto:Alfredo Camacho / Revista BOCAS

¿Me equivoco si digo que, de entre todos los directores de cine con los que trabajó, Carlos Mayolo ocupa un primerísimo lugar en su memoria?

¡Uf, cómo no!, si es que Mayolo era un genio, un tipo muy especial. Mayolo era un showman. Era adorable. Rumbiar con Mayolo, escuchar sus cuentos, sus juegos de palabras, presenciar la creatividad que derrochaba, la manera como diseñaba los planos, eso era una maravilla. Con Mayolo éramos familia, y con Luis, claro. Mayolo era un excelente fotógrafo. Tenía una cámara Pentax que me enseñó a manejar y me prestó varias veces. Logré rescatar unos negativos suyos que guardo en mis archivos. No son muchas fotos, porque Mayolo estuvo tan loco en una época que cambiaba de apartamento cada rato y fue botando todo, su música, sus libros, las fotos. Fue renunciando a todo a medida que se fue metiendo en ese mundo de la droga.

Cuénteme de aquellas rumbas legendarias del Grupo de Cali.

Rumbéabamos con un combo grande, no solo nosotros, sino los que nos frecuentaban, toda gente muy sardina, como las groupies de las bandas de rock. Nos buscaban, averiguaban dónde íbamos a estar esa noche. Muchos de ellos y ellas hoy son músicos, fotógrafos, cineastas. Pero no nos seguían solo para rumbear, sino para escucharnos, porque trabajábamos mientras rumbeábamos, imaginando vainas, hablando de guiones, inventándonos proyectos. Eran fiestas de fantasía, no de borrachos de rumba pendeja y chisme, sino eran siempre fiestas creativas. Nuestras rumbas eran de dos y tres días. Era una cosa aterradora. Arrancábamos y no podíamos parar. Los guayabos eran muy depresivos para algunos, no para mí. Pero fue una vida muy sabrosa. Siempre he dicho que fuimos la generación que cayó a tiempo. Fuimos afortunados. Nos tocó la mejor época del rock, el hippismo, las mujeres más lindas, tan bella que fue la moda, y la mejor droga, cuando había buenas drogas.

La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria.

Foto:La Rata Carvajal / Cortesía para Revista BOCAS

¿Pero como que se les iba yendo la mano?

Sí, pero metíamos buena calidad, “cristal de Baccarat”, le decíamos al perico. Era un lujo. Y la marihuana sin químicos, no como la de ahora.

Sandro Romero escribió que el mito Caicedo se hubiera esfumado rápido si usted no le hubiese tomado tantas fotos, en especial las que le hizo a la entrada de un teatro en Cali.

Yo ya le había hecho otras fotos, como la del sombrero de mago para una publicidad de las Páginas Amarillas que encargó Nicholls. Las últimas que le hice fueron en el Teatro San Fernando. Andrés me llamó un viernes por el citófono de la agencia, donde él era copy, para pedirme que le hiciera unas fotos. Como había tenido varios intentos de suicidio, pensé: “Uy, mierda, ¿será que quiere que conservemos retratos suyos”. Nos vimos en la entrada del Teatro San Fernando antes de la proyección de Maridos, de John Cassavetes, y empecé a disparar. Creí que en esos días se iba a matar, pero tardó como un año largo. “Si se va a matar”, pensé, “que al menos queden sus retratos como parte del legado”. Le hice como 200 fotos esa vez.

¿Cómo recibió la muerte de Caicedo?

Yo iba caminando, no me acuerdo para dónde, y pasé frente al edificio Corkidi, en la Avenida Sexta. Había policía y curiosos. Pregunté qué pasaba y alguien dijo: “Se mató el peludo que vivía ahí”. Ay, jueputa, me pegué una impactada tremenda. Fue un dramonón para nosotros.

La mansión de Araucaima, de Carlos Mayolo, basada en la novela homónima de Álvaro Mutis.

Foto:La Rata Carvajal / Cortesía para Revista BOCAS

¿Por qué dijo alguna vez que la mejor fotofija que ha hecho fue la de La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria?

¿Yo dije eso? Es posible, porque esa fue la primera película en la que el productor me dio carta abierta para hacer toda la fotografía que quisiera sin escatimar en rollos. Erwin Goggel me compró cientos de rollos y pagó el revelado. Erwin estaba enamorado de mi trabajo. Víctor también vivía feliz con mis fotos. Pero fue un rodaje muy pesado por el contexto de violencia en que se grabó: los barrios de Medellín de noche, los actores naturales, esos niños inquietos y complicados, y la cantidad de droga que había. Fue muy intensa esa convivencia. Me encantó ese rodaje, la libertad de trabajo con Víctor y Goggel, pero volví a la casa sintiendo que había estado en la guerra de Vietnam.

¿La reportería gráfica le llamó la atención en algún momento?

Sí, pero nunca tuve la oportunidad. Quise ser reportero gráfico de las páginas judiciales, la crónica roja de algún periódico. No quería hacer fotos de señoras en los cocteles o los 15 años de las niñas ricas. Presenté solicitudes, pasé hojas de vida, pero no se dio.

La sangre y la lluvia, de Jorge Navas

Foto:La Rata Carvajal / Cortesía para Revista BOCAS

Su generación fue testigo de la llegada del narcotráfico a Cali. A usted ese mundo le atrajo tanto que hasta quiso escribir una novela sobre los mafiosos caleños en Nueva York, ¿verdad?

Sí, fuimos testigos de cómo esa vaina permeó a la juventud caleña. Eso comenzó con un narcotraficante apodado ‘El Grillo’, el primer mafioso que apareció en Cali, y que después mataron en una discoteca. Tenía licoreras y fue quien empezó a regalar perico en los bares. Ya cuando todo el mundo conoció la cocaína, dejaron de regalarla y aparecieron los vendedores. Después entraron al negocio los Rodríguez Orejuela y Santacruz y esa vaina se volvió la gran industria. Mucha gente de familias tradicionales de Cali, de mucho dinero, se metió en eso. Compañeros míos del colegio entraron en el narcotráfico. Hay cosas que todavía no se pueden contar, porque algunos personajes siguen por ahí. A comienzos de los años ochenta me fui a aventurar a Nueva York, dizque para escribir una novela. Nueva York era muy decadente, terriblemente sucia, pero me gustaba. Viví en Jackson Heights, la Pequeña Colombia en Queens. Conocí el mundo de los mafiosos caleños allá. Estuve un tiempo investigando para mi libro, que nunca escribí. Los domingos iba a misa a la iglesia de San Judas Tadeo, el patrón de los mafiosos, para ver a los traquetos colombianos. Me fui haciendo amigo de muchos que habían salido de buenos colegios en Cali, jóvenes que no tenían ninguna necesidad de meterse en eso. Traficaban pequeñas cantidades, pero tenían demasiado dinero. Algunos ya salieron de la cárcel y se quedaron viviendo allá. Tengo muchas fotos de Nueva York, pero ninguna de esos personajes, por obvias razones.

¿Y usted de qué vivía en Nueva York?

De ahorros y, cuando se me acababan, vivía mantenido por esos personajes. Eran muy discretos con sus vueltas, me respetaban, porque sabían que yo era un fotógrafo y no un bandido. Se entretenían mucho conmigo. Decían que yo era un caballero. Cuando salíamos de las discotecas al amanecer, ellos se iban en sus carrotes y yo volvía en metro al apartamentico que alquilaba.

¿En cuántas películas participó, ya no solo detrás, sino delante de la cámara?

En absolutamente todas a las que les hice fotofija. Como extra o como actor, el papel que fuera, pero me tenían que dejar salir en la película. Esa era una de mis exigencias como fotofija. En María Cano hice el papel del tipo que en la vida real organizó la matanza de las Bananeras.

La Rata Carvajal

Foto:Alfredo Camacho / Revista BOCAS

¿Cuándo y cómo fue su tránsito de la imagen análoga a la digital?

Empecé a trabajar con fotografía digital en la película La sangre y la lluvia, de Jorge Navas. Pasar de lo análogo a lo digital fue un salto cuántico. Eso fue una verdadera locura. Al final del primer día de rodaje, cuando me hicieron la inducción para pasar las fotos de la cámara al computador, me sorprendí al ver que había hecho como mil quinientas fotos. Había disparado y disparado, no como antes que uno pensaba la foto, miraba, analizaba si valía la pena, miraba la luz.

O sea que, en su opinión, con la llegada de la imagen digital, ¿la fotografía perdió su mística?

Sí, definitivamente. A veces pienso que con lo digital llegó a su fin la fotografía. Perdió mucho valor a nivel humano. Cuando veo lo que hizo un muchacho en alguno de mis talleres, me encuentro con que en cinco minutos que le doy para que haga algo creativo, ha disparado 300, 400 fotos. Alguna tiene que haber buena, piensa uno, pero no, porque no analizan, no mueven las luces, es un chorrero de fotos y nada más. Falta imaginación, contemplación, creatividad, una cantidad de elementos que eran importantes, que uno tenía que conjugar para lograr una buena foto. Un año antes de morir, Cartier Bresson dijo que la fotografía había perdido todo su encanto y que ya no quería ser fotógrafo. Yo a veces pienso que ya no soy fotógrafo. Ya todo el mundo hace fotografía. Vas a un sitio y hay 30 personas con cámaras o teléfonos. Ya incluso ni siquiera ves cámaras. Ahora que estuve en España en un encuentro mundial de fotógrafos, muy pocos cargaban cámaras. Cómo era de bonito ver a la gente con sus cámaras, atenta a la exposición, la profundidad de campo.

¿Está cansado, maestro?

Sí, sí, quiero tomarme un trago.

¿Qué trago?

Yo me tomo un Campari todos los días para abrir el apetito. Por andar en silla de ruedas, ahora me mantengo muy cansado. Yo he sido muy activo, y ahora estoy muy aburrido por lo difícil que es moverme dentro de la casa. Una empleada me está ayudando y me cocina. Tengo un sendero como de casi 400 metros que hice dentro de mi bosque y caminaba por ahí todas las mañanas y las tardes. Me daba un baño de bosque, como los japoneses. Pero ahora no puedo hacerlo. Sí, ya estoy cansado. Sigamos otro día.

JORGE PINZÓN SALAS

REVISTA BOCAS

.png) hace 2 semanas

24

hace 2 semanas

24

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·