Algo curioso está sucediendo en el paisaje audiovisual de los últimos años, algo que muchos cinéfilos podríamos saludar con algún aplauso: el regreso del wéstern. Sin embargo, el viejo territorio mítico de ríos y montañas, de desiertos y pequeños pueblos coloreados como una especie de fantasía ha dejado su lugar a la más extrema de las violencias, a los conflictos melodramáticos desatados, a una especie de malestar que contagia cualquier “optimismo” que aquellas aventuras frecuentes en el cine clásico proponían.

El punto más alto es la miniserie Érase una vez en el Oeste (American Primeval en su título original) que está entre lo más visto de Netflix por estas semanas, pero quizás el punto de inflexión sea la obra de Taylor Sheridan como “creador” del universo del neowéstern, uno en el cual sus tropos y mitos vuelven a aparecer en paisajes completamente distintos de aquellos que le dieran sentido al género.

Un poco de historia

El wéstern es el género que narra ficciones en un territorio y un tiempo muy precisos. Ese territorio es el Oeste y sudoeste de lo que hoy son los Estados Unidos, desde el Klondike hasta la frontera con México, esa medialuna que incluye vastos desiertos. Ese tiempo, el del avance sobre territorio que ocurre tras la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865) y hasta el establecimiento definitivo de la ley (alrededor de 1920). Todas las películas “del oeste” que se hayan visto transcurren en ese tiempo y espacio.

Yellowstone cuenta la historia de la familia Dutton, que tiene el rancho más grande de EE. UU. Foto:Paramount

Luego, es el género cuyo principal tema es “civilización o barbarie”, es decir, cómo, una vez establecido un Estado y tras sus conmociones internas, este busca estabilizarse con ley y educación. Y los cowboys, los forajidos, los sheriffs y los soldados solían ser hombres del sur vencido en busca de un destino, aunque también hijos de inmigrantes pobres a los que la dureza del territorio empujaba a buscar otra cosa. Es comprensible que, en los años 30, 40 y 50, el wéstern –que había “muerto” como género ya en el período mudo y tuvo un largo hiato hasta el establecimiento del sonoro– recobrara popularidad: la Gran Depresión primero y la Segunda Guerra Mundial, después, llamaban a rebuscar el origen mítico de los Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN

En los 60, a pesar de que John Ford hizo su mayor obra maestra (y manual “histórico”, de paso, Un tiro en la noche), aparece ya una especie de revisionismo que incluía comentarios políticos y raciales, así como una mirada más hiperreal de aquellos tiempos de formación y violencia, mucho de ello de la mano del spaghetti-western (cine europeo “tomando” del viejo Hollywood un mundo de ficción para hablar de otras cosas).

En los 70, la parte más existencial y política primó, y mientras había autores que decían literalmente que todo había terminado (Don Siegel con El último pistolero, en la cual John Wayne interpreta a un cowboy con cáncer que enfrenta su último duelo), otros trataban el género como pura historia conflictiva (McCabe y Mrs. Miller, de Robert Altmann, Pequeño gran hombre, de Arthur Penn; La pandilla salvaje de Sam Peckinpah; Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack). Salvo Clint Eastwood (La venganza del muerto, El fugitivo Josey Wales), el wéstern servía para criticar la civilización liberal y reivindicar a los pueblos nativos, o condenar el racismo. Algo que se había hecho en el Hollywood clásico.

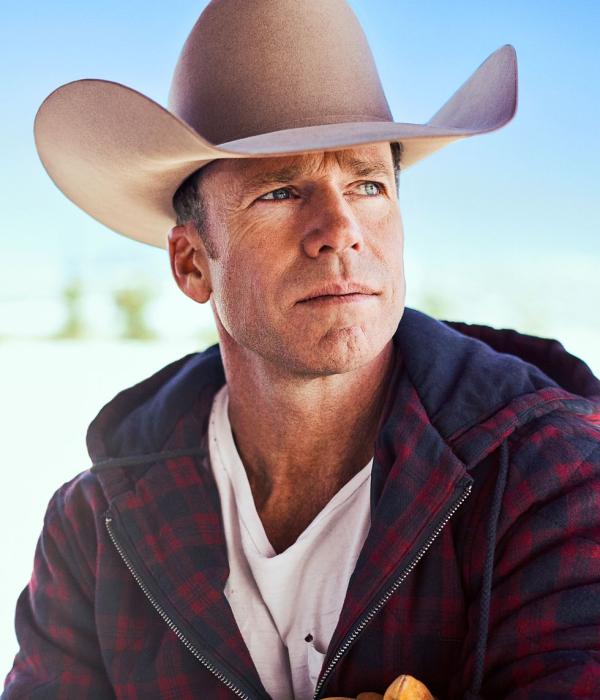

En Yellowstone, Kevin Costner interpreta a John Dutton. Foto:Paramount

En los 80 hubo homenajes (Silverado, de Lawrence Kasdan) y ese camino puede seguir incluso con Los imperdonables o la bellísima Open Range, de Kevin Costner.

Pero en el medio nació el wéstern urbano, una especialidad en la que solía brillar Walter Hill. Era trasladar la ética de frontera, la idea de que la violencia y la ley todavía estaban en conflicto en el universo contemporáneo. El wéstern es quizás el género más político de todos, dado que habla de cómo se construye una sociedad y crea sus reglas. Aunque en esas películas mencionadas a modo de ejemplo surge la idea de que no todo está tan civilizado como parece, que algo en la utopía de la ley ha fallado.

LEA TAMBIÉN

Reivindicación

Algo ocurrió en los últimos años y se huele una especie de reivindicación del género, que había sido relegado a sus signos exteriores, al sombrero y el caballo, y poco más. Y es probable que la responsabilidad sea del actor devenido guionista y director Taylor Sheridan. Se habla del “Taylorverse”, un universo propio donde la acción transcurre en el siglo XXI, pero las reglas son las de la conflictiva formación de la América moderna en los albores del siglo XIX. Quizás lo más conocido sea Yellowstone, la saga familiar donde un hombre –Kevin Costner– está decidido a no ceder sus tierras, que son refugio de una tradición. Más allá de las idas y vueltas de una trama telenovelesca, Yellowstone es la resistencia –incluso violenta, rompiendo la ley– de un estado de las cosas que alguna vez fue el justo y que se ha pervertido por intereses diversos y mezquinos.

Revisando todo lo de Sheridan, sus últimas series (Tulsa King, con Sylvester Stallone, y Landman, con Billy Bob Thornton) muestran la curiosa idea de que la utopía americana de la ley y la integración total no se realizó y que, por lo tanto, vivimos en un estadio previo desde el cual es necesario volver a arrancar. Estas series –mucho más que las precuelas de Yellowstone 1883 y 1923– son las que nos dan una clave de por qué el género ha regresado.

Taylor Sheridan también ha creado las series ‘1883’ y ‘1923’, precuelas de ‘Yellowstone’, y películas como ‘Wind River’ y ‘Aquellos que desean mi muerte’. Foto:Archivo

Hay tres guiones de Sheridan para el cine que, de paso, explican también un poco el fenómeno de Donald Trump: Sicario (dirigida por Dennis Villeneuve), Sin nada que perder (dirigida por David Mackenzie) y Viento salvaje (dirigida por el propio Sheridan). La primera es una caza de hombre en la lucha fronteriza entre los EE. UU. y México contra los carteles narco. Pero lo interesante no es solo que haya una protagonista femenina (Emily Blunt), sino que la película juega con la idea de que el sistema burocrático creado por la ley es lo que impide terminar con los criminales. Esta ambigüedad es importante, porque es el primer indicio de la poética de Sheridan: en los resquicios del sistema sigue funcionando la vieja ley del Oeste.

Lo mismo sucede en Viento salvaje, donde un crimen sexual en un territorio agreste y frío (el norte de Wyoming) es también un crimen racista. Investigado por blancos e indios, termina en un enfrentamiento con mineros que se ubican realmente fuera de la ley. Toda la estructura y la investigación alrededor de lo que es la violación de una nativa americana está más cerca del wéstern tradicional, que de un thriller con crítica social. Otra vez, la idea de Sheridan de que el mundo primitivo, precivilizado, no solo no murió, sino que sigue funcionando como la verdadera base de la experiencia americana.

Pero el mejor de los tres films es Sin nada que perder. Que comienza con otro tropo del lejano Oeste: el asalto a un banco. Luego, la persecución de un sheriff y su ayudante a los bandidos. Aquí no hay caballos, pero sí hay un paisaje desolado, lo que fueron pequeños pueblos del Oeste alguna vez fantasma, luego civilizados, hoy nuevamente fantasmas porque el sistema se los ha tragado en contra del sueño americano. La película permite entender por qué se vota a Donald Trump en el interior profundo, no urbano, de los EE. UU.: porque se plegaron a una utopía que los abandonó. Sheridan es absolutamente claro en eso, aunque en esta ficción no hay una sola palabra sobre política ni subrayados políticamente correctos.

LEA TAMBIÉN

Las recientes producciones enmarcadas en el género como American Primeval, más otras obras que están apareciendo, marcan una tendencia: la recuperación, de alguna manera, del pasado fundacional de los Estados Unidos. Que es, por muchas razones, el pasado fundacional de América como idea más que como territorio. Por alguna razón, después de años de corrección política, el wéstern vuelve para preguntarse cómo viene actualmente la tabla de resultados del match civilización vs. barbarie.

Leonardo D’Esposito

La Nación (Argentina) - GDA

.png) hace 3 horas

9

hace 3 horas

9

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·